Алексей Петрович Павлов – первый преподаватель химии в Тверском реальном училище

Реформа русского среднего образования занимает важное место среди преобразований Александра II. Она пришлась на то время, когда в России особенно активно начали развиваться естественные науки. Во многом благодаря этому вниманию в новом Уставе для гимназий был существенно увеличен блок естественнонаучных дисциплин. 19 ноября 1864 был высочайше утвержден устав так называемых реальных гимназий, где в большем объеме, сравнительно с классическими гимназиями, присутствовали математика, естествознание, химия, физика, космография, немецкий и французский языки, рисование и черчение. Но такой тип реальной школы просуществовал недолго.

15 мая 1872 г. государем императором был утвержден новый устав реальных училищ. Основной целью которого было «доставлять учащемуся юношеству общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к приобретению технических знаний».

Тверское реальное училище было учреждено решением Городской Думы. Для учебного заведения было куплено здание у тверского дворянина Пиранга на Миллионной улице, в скором времени переоборудованное архитектором П.Ф.Федоровым.

Учащиеся получали общее образование и основы технических знаний. Значительное место отводилось преподаванию естественных, математических и прикладных предметов. В училище были оборудованы кабинеты физики и естественных наук, чертежный и рисовальный классы, имелась довольно большая библиотека, насчитывающая около 16 тыс. томов.

Согласно Уставу и утвержденным учебным планам, в реальном училище предполагалось преподавание химии в объеме 4 часа в неделю в 6 классе и 1-2 часа – в 7-м.

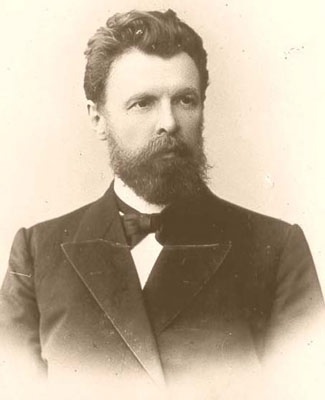

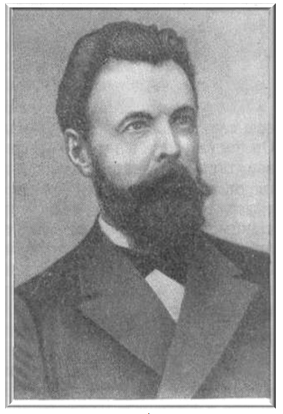

Первым преподавателем химии в Тверском РУ стал Алексей Петрович Павлов — выпускник Московского университета, окончивший его в 1878 г. со степенью кандидата.

Во время работы в Государственном архиве Тверской области по поиску материалов о А.П.Павлове, нами были найдены его первый формулярный список и другие свидетельства его работы в должности преподавателя химии, физики и естественной истории в ТРУ

Алексей Петрович Павлов – один из крупнейших русских геологов конца XIX и начала XX веков, на протяжении 45 лет возглавлявший кафедру геологии Московского университета.

Имя Павлова особенно дорого педагогам-естественникам, потому что, кроме своих специальных геологических работ, он всегда интересовался вопросами преподавания естественных наук в средней школе и близко вошел в эту область благодаря своим выступлениям на различных собраниях и съездах, докладам и статьям. Эти статьи пользовались широкой известностью и оказали немалое влияние на развитие естественнонаучного образования в России.

А. П. Павлов родился 16 ноября 1854 года в скромной семье военнослужащего. Среднее образование он получил во Второй классической гимназии.

У Алексея Петровича проявились большие художественные и музыкальные способности. Он отлично рисовал и впоследствии стал хорошим акварелистом, особенно любившим писать картины среднерусской природы. Он обладал прекрасным голосом — баритональным басом очень приятного тембра, которым хорошо владел. Он серьёзно колебался в выборе между наукой и искусством. Но любовь к науке победила, и в 1874 г. по окончании 2-й Московской классической гимназии он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. В то время там преподавал ряд наших выдающихся ученых.

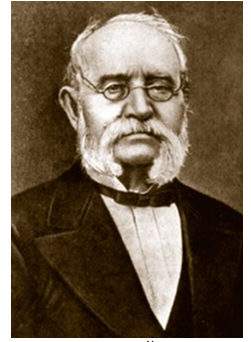

Особенно большую роль в жизни Павлова сыграл профессор геологии Григорий Ефимович Щуровский. Благодаря ему А.П.Павлов выбрал геологию своей специальностью.

Г. Е. Щуровский — интересный и самобытный учёный, блестящий лектор, талантливый популяризатор и крупный общественный деятель. Он был основателем и первым президентом Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Щуровский на своих лекциях знакомил студентов с самыми животрепещущими вопросами науки. А. П. Павлов заинтересовался проблемами эволюционной палеонтологии. По предложению Щуровского он принялся за кандидатское сочинение на тему «О последних исследованиях относительно семейства аммонитидов». Интерес к группе аммонитов и к вопросам генетической классификации ископаемых форм, затронутый им в этом сочинении, сохранился у А. П. Павлова на всю жизнь, и этим темам посвящён ряд его крупных работ. «Кандидатское рассуждение» А. П.Павлова было удостоено золотой медали.

Вклад А.П.Павлова в геологию весьма значителен. Многочисленные научные работы ученого посвящены разнообразным вопросам геологии, стратиграфии, палеонтологии, практической геологии. В области стратиграфии большое значение имеют Палеонтологические исследования ученого посвящены мезозойским моллюскам. Работы о дислокациях Поволжья привели ученого к выводу о вероятном присутствии нефтяных месторождений в районе Самарской Луки. Впоследствии этот прогноз блестяще оправдался. В практической геологии Алексею Петровичу принадлежит ряд работ по оползням Поволжья.

Лучшим памятником работы А.П.Павлова, как учёного является его большая научная школа. Среди его учеников и последователей много крупных русских учёных, наиболее известный из них – академик В.И.Вернадский.

А.П.Павлов – автор прекрасных научно-популярных работ, художественных по форме и высоко научных и интересных по содержанию. Процессы вулканизма, явления землетрясений, горообразовательные движения земного шара, яркие картины эволюции органического мира и интересные страницы истории развития геологических знаний изложены в его научно-популярных книжках, выдержавших не одно издание.

Алексей Петрович уделял особое внимание преподаванию естествознания в средней школе. Он считал, что постановка среднего образования — вопрос большого государственного значения. Он всегда пристально следил за жизнью школы, принимал горячее участие во всех мероприятиях, касавшихся постановки преподавания, изменения учебных планов и программ. Он написал ряд очень ценных статей по вопросам среднего образования. А также деятельно работал в научных обществах, участвовал в съездах и конгрессах.

Алексей Петрович был очень разносторонним человеком, имеющим развитое чувство прекрасного, которое проявлялось в самых разнообразных формах: и в его увлекательных лекциях, и в его акварельных картинах, и в исполнении музыкальных произведений, и в его мастерски исполненных художественных фотографиях.

Он вел очень разностороннюю и педагогическую и научную деятельность: работал хранителем Минералогического кабинета, преподавателем, был исследователем поволжского мезозоя.

Заслуги А.П.Павлова были по достоинству оценены: он являлся почетным членом различных российских и зарубежных обществ, был вице-президентом Московского общества испытателей природы и вице-президентом Французского геологического общества и был удостоен, высшей награды этого общества — золотой медали имени Годри.

Кроме того, Павлов принимал активное участие в работе международных геологических конгрессов.

В жизни А. П. Павлова можно установить две стороны: одна из них — его научная деятельность в области геологии и палеонтологии; другая, тесно с ней связанная, его работа в педагогической области, в которой он достиг не меньших высот, чем в научной. Обе стороны его жизни тесно переплетались, создавая прекрасный образ ученого-профессора, который не только вел огромную научную работу, но и переносил ее в аудитории университета, на публичные лекции и в широкие массы. Он блестяще доказывал своей деятельностью тот тезис, что истинный ученый обязательно должен быть педагогом, создающим вокруг себя кадры своих учеников, свою научную школу, рождающуюся в аудитории, а не только в лаборатории, так как только профессорская деятельность может привлекать к науке обширные массы молодежи. Не менее верна и другая часть того же тезиса, что профессор не мыслим без углубленной научной работы, так как только в этом случае он действительно может стать воспитателем молодежи в высшей школе и создавать себе последователей и учеников. А. П. Павлов был глубоким ученым, двинувшим далеко вперед русскую геологическую науку, он был прекрасным педагогом, в блестящей форме излагавшим ее с университетской кафедры.

Однако преподавательская деятельность А.П.Павлова началась не в Московском университете, а несколько раньше. Алексей Петрович, окончивший курсы с правом кандидата по отделению естественных наук физико-математического факультета Московского университета, был «определен с 1 августа 1878 года, согласно его прошению, учителем естественной истории, физики и химии в Тверское реальное училище». Ему было выдано свидетельство, в котором говорилось о присуждении кандидатской степени: «От Императорского Московского университета дано сие свидетельство Алексею Павлову впредь от ниже писанного числа на 4 месяца в том, что он, по-надлежащему испытанию, удостоен физико-математической степени Кандидата и по представлении сочинения, заслуживающего одобрения, будет утвержден в этой степени Советом Университета. Москва Августа 2 дня, 1878 год».

Молодой учитель с энтузиазмом отдался педагогической деятельности. Он был любимым учителем в школе и принимал самое живое участие в жизни своих учеников и учениц. С большим успехом читал он в Твери публичные лекции по химии, давшие материал для его первой научно-популярной работы «Общедоступные беседы по химии».

Приняв на себя заведование физическим кабинетом и учебными пособиями по естественной истории в ТРУ, А.П.Павлов сделал для развития кабинета и химической лаборатории очень многое. Свидетельство тому – огромный список оборудования, которым он сумел оснастить химическую лабораторию училища. Кроме того, он заботится о пополнении библиотеки училища фундаментальными монографиями и современными учебниками по химии. При Павлове библиотека пополняется многими современными изданиями –монографиями, учебниками, многие из которых использовались в университетах – например, «Курс технической химии» А.И.Ходнева. «Руководство к неорганической химии» К.И.Лисенко и др.

Алексей Петрович по-своему подходит к вопросу преподавания химии, предлагая начать обучение по предмету с 5 класса, а не с 6-го, как было ранее, равномерно распределив часы между этими двумя классами. Он составляет собственную программу преподавания дисциплины, тщательно обосновывая ее.

В Педагогическом Совете училища обсуждался вопрос об изменении определенного уставом распределения числа уроков физики, химии и геометрии в 5 и 6 классах (но речь шла о Зарайском РУ). При этом было выяснено следующее: курс химии удобнее было бы проводить не в первый учебный год, а во второй, начиная его в пятом классе и распределив четыре урока химии по 2 между пятыми и шестыми классами. Вследствие этого педагогический совет постановил: на основании §15 устава реальных училищ просить разрешения Его Превосходительства провести вышеозначенную перемену в распределении уроков 5 и 6 классов.

1880 года 19 декабря в заседании Педагогического Совета Зарайского реального училища, под председательством г. Директора, в присутствии всех преподавателей была заслушана докладная записка преподавателя физики и химии следующего содержания: «По уставу реальных училищ физика и химия входят в курсы 5 и 6 классов, причем на физику дано 4 урока в 5 классе и 2 урока в 6 классе и на химию 4 урока в одном 6 классе. Но при меньшем количестве учебных часов для физики в 6 классе, чем в 5 классе курс физики 6 класса значительно больше курса 5 класса, так как в 6 классе, согласно с учебными планами, утвержденными Министерством Народного Просвещения, требуется пройти учение о свете, теплоте и звуке – три самые большие и наиболее трудные отдела физики – и кроме того повторить для окончательного испытания курс 5 класса. С другой стороны, изучение химии в течение только одного года неудобно в том отношении, что ученики, в виду новизны предмета и краткости времени, не смогут как следует усвоить себе законы и начала химии или же это достигается со значительным трудом, как для преподавателя, так и для них. Было бы, поэтому желательно в настоящем распределении учебных часов в 5 и 6 классах сделать следующие изменения: 2 урока химии из 6 перенести в 5 класс, взяв отсюда в 6 классе 1 урок физики и 1 урок геометрии».

Соглашаясь с изложенными в данной записке доводами, Педагогический Совет постановил: представить записку на усмотрение Попечителя Московского Учебного Округа.

Уроки Алексея Петровича, по свидетельству его учеников, были блестящими по форме и насыщены богатым содержанием. Отсюда он вынес чрезвычайно большой интерес к вопросам преподавания близких ему естественноисторических дисциплин в средних школах (гимназиях и реальных училищах) царской России. Алексей Петрович, однако, не ограничивался интересом к преподаванию естествознания, его глубоко за-хватывала и вся проблема учебно-воспитательного строя средней школы. Придавая последней значение главного звена в воспитании человека, гражданина и патриота, он очень много работал во всевозможных комиссиях, совещаниях и конференциях, занимавшихся реформой средней школы, высказывая свои идеи в публичных выступлениях, помещая свои статьи на эту тему в различных журналах.

Вместе с тем Алексей Петрович не оставлял и геологии. Он следил за её развитием, совершал экскурсии в районе Прибалтики, знакомясь с классическими обнажениями кембрия, силура, девона этой области. В декабре 1879 г. он присутствовал на VI съезде русских естествоиспытателей и врачей, состоявшемся в Петербурге. Часто ездил в командировки в Москву.

В 1880 году освободилось место хранителя геологического музея в Московском университете, которое было предложено Алексею Петровичу. Но, возвратившись к научной работе, он все же не отказался от педагогической деятельности в средней школе, начав преподавать в одном из женских учебных заведений.

Хотя педагогическая деятельность в Твери продолжалась недолго, но она оставила заметный след в его жизни. Именно здесь у ученого зародился интерес к вопросам народного образования, который не покидал его всю жизнь.

В его педагогических высказываниях мы находим много глубоких мыслей, высказанных со свойственной А. П. Павлову убедительностью. Одновременно мы видим его основные установки — любовь к правде, к окружающей природе, к науке, к родному народу. По мысли А. П. Павлова, школа и наука должны служить для воспитания народа, для возведения его на высшую ступень культуры, о чем он мечтал в течение всей своей жизни. Алексей Петрович мечтал о средней школе, тесно связанной с жизнью, служащей родине и ее народу: он призывал создавать свою национальную школу и предостерегал от преклонения перед зарубежными образцами, которые считал далекими от совершенства. Борьбу за высокий уровень преподавания в средней школе А. П. Павлов вел в течение всей своей жизни.

Он много размышлял о строительстве средней школы. По его мнению, школа должна отвечать задачам той исторической эпохи, которую она переживает; в общеобразовательной средней школе должны быть уравновешены предметы естественнонаучной, математической и гуманитарной групп; в основу общеобразовательной средней школы должно быть положено развитие интереса, уважения и любви к науке как к средству познания истины.

Говоря о преподавании естественных наук в средней школе, ученый полагал, что естествознание должно быть обязательным предметом в общеобразовательной средней школе во всех трех возрастах. Он считал, что главная задача естествознания в средней школе - образовать ум, научить думать, то есть развивать способность разбираться в фактах и делать из них правильные выводы; работа в области естествознания должна быть основана на самостоятельности учащихся, то есть должна быть живой, активной и опираться на собственные наблюдения и выводы учащихся; научность преподавания достигается не нагрузкой учащихся слишком трудным и непонятным для них вопросами, теориями, а подбором изучаемого материала согласно требованиям психологии и педагогики. При несоблюдении этих условий и догматическом, книжном преподавании естествознания этот предмет в школе теряет значение, становится бесполезным.

Несмотря на сложную судьбу химии как учебного предмета в средней школе в 1885-1910 гг., А.П.Павлов не утратил интереса к состоянию школьного образования до конца своей жизни. Об этом свидетельствуют его работа в Педагогическом обществе, в Комиссии по вопросу об улучшениях в средней школе (1899–1900 гг.), участие в съездах преподавателей физико-химических наук, статьи в журналах «Вестник воспитания», «Естествознание и география»

Алексей Петрович скончался 9 сентября 1929 года в Бад-Тельце, куда он поехал лечиться. В самые последние дни своей жизни он ещё находил силы знакомиться с геологией окружающей местности и интересовался генезисом источников этого курорта. По словам его ученика Е.В.Милановского, «в этом сказался весь Алексей Петрович — энтузиаст науки, забывающий ради неё о себе, о своём тяжёлом состоянии, о своей опасной болезни, оказавшейся для него роковой».

Мы, безусловно, можем гордиться тем, что, видный русский ученый, педагог, чье имя неразрывно связано с Московским университетом, фактически начал свою педагогическую деятельность в Твери и его стартовой площадкой как педагога стало Тверское реальное училище.

Литература:

1. Варсанофьева В.А. Академик Алексей Петрович Павлов и его роль в развитии геологии. М.,1951.

2. Мазарович А. Н. Алексей Петрович Павлов, 1854-1929. М.,1948.

3. Государственный архив Тверской области, ф. 848, оп. 1, д. 166, л. 41.

4. Павлов А.П. Избранные педагогические труды. М., Изд-во АПН СССР, 1959.

Подготовила Наталья Демидова

2010 год