Конец 70 –х годов прошлого века… Уверенная в своих библиотечных знаниях (которых, как позже оказалось, очень мало) 18 летней барышней перешагнула порог весьегонской центральной библиотеки, чтобы остаться в ней на целых 40 лет

Небольшого роста, аккуратно и скромно одетая директор библиотеки Лапенкова Галина Васильевна встретила «молодого кадра» улыбкой. Первым делом познакомила с коллективом библиотеки, в то время работали: Воронова Т. Н., Тихонова Т. И., Бобошина Л. И., Блинова З. В., Гришина А. М., Ольховская Т. Л., Кузнецов Ю. В., Дубинина Т. Е., Васильева З.А., Каплева Л. М., Романова Л. Н.

Ольховская Т. Л.. Васильева З. А,,Бобошина Л. И., Гришина А.М.

Для начинающего библиотекаря передвижной отдел - начало всех начал. Собираешь книги, садишься в библиобус, и в путь. Шофер наш – Петр Васильев, любил шутить, где - нибудь посреди дороги говорил: «Все, дальше не едем, сломались, вылезайте», а сам смеется. Обслуживали не только предприятия в городе Весьегонске, но и дальние деревни, в которых нас ждали. Книг привозили много, особенно осенью, читать в деревнях любили.

Так бы и шли мои библиотечные дни в передвижном отделе, если бы Таня Маркова не вышла замуж и не уехала бы со своим мужем на север.

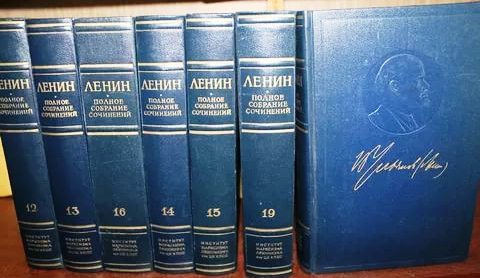

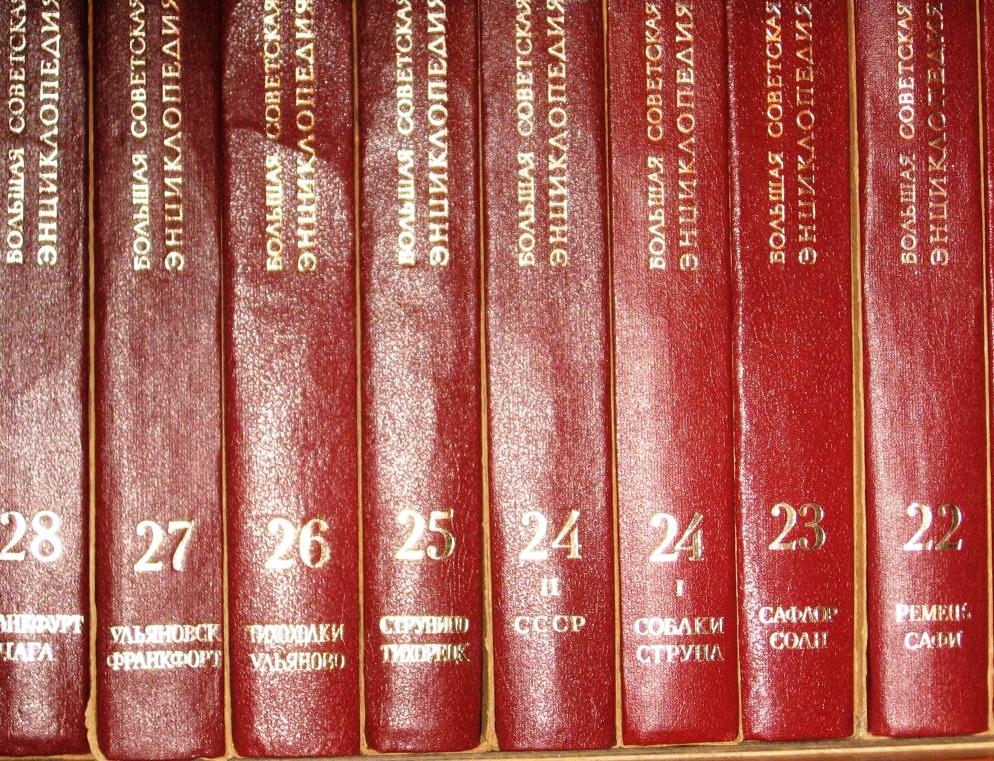

Переселилась я на второй этаж, в читальный зал библиотеки, где и начались мои настоящие библиотечные будни. В читальном зале стояло шесть полированных столов, как и положено, за столами стулья, за которые нужно было осторожно садиться, ножки стульев шатались. По стенам, в тон столов, стояли большие книжные шкафы, дверцы которых были слегка открыты, столько было в них книг большого формата. На видном месте книги в темно – синих обложках – собрание сочинений В.И. Ленина и слегка потрепанные (значит, читали) бордовые корешки БСЭ. Эти книги передвигать было нельзя, и они много лет так и стояли в отведенном им месте.

Впечатлило огромное количество прекрасных альбомов по искусству (они до сегодняшнего дня сохранены). За полированной коричневой кафедрой находились три внушительно – крепких стеллажа, на которых стояли книги общественно – политической тематики. В основном это были труды В. И. Ленина и доклады партийных съездов.

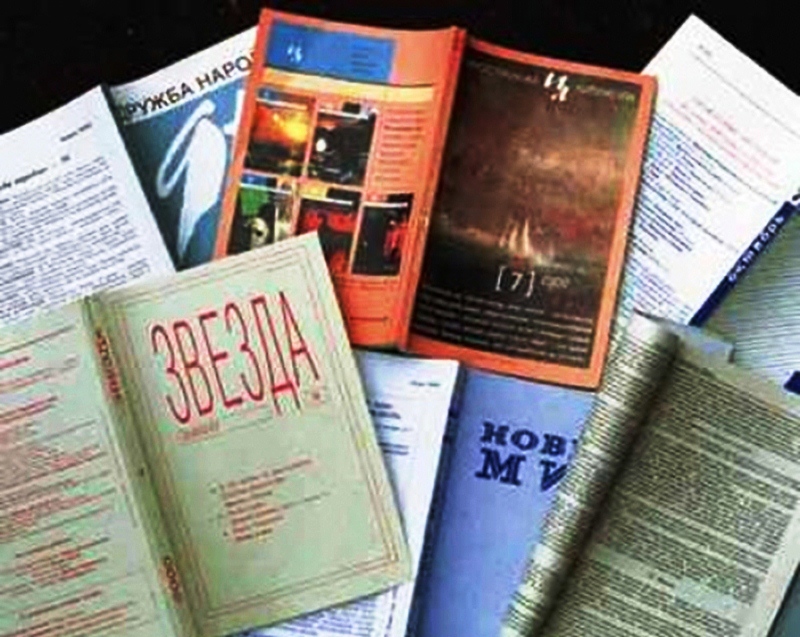

В то время была большая подписка на периодические издания, внушительная часть которых посвящалась тоже политике. Так что информационного голода читатели библиотеки не испытывали. И хотя почти каждая семья в Весьегонске выписывала свои журналы и газеты, в читальный зал библиотеки любили приходить: посидеть, полистать журналы и взять домой. В Советском Союзе газеты были, по сути, единственным источником проверенной и официальной информации. Советские люди доверяли советской прессе и были уверены: раз пишут в газете — значит так и есть, если в газете критикуют, то обязательно отреагируют. Я тоже в это свято верила.

Вспоминается и замечательная подписка на «толстые» журналы, из которых особенно читали «Юность», «Наш современник», «Новый мир», «Нева», «Дружба народов». За этими журналами «охотились», их выдавали иногда всего на одну ночь, так как существовала очередь. И это не удивительно, редакторами журналов были Твардовский, Полевой, Катаев и другие маститые писатели.

Некоторые читатели, такие как Марат Верхоланцев, Саша Мартинсон, Виктор Фомин, Екатерина Ракова. Николай Виноградов, Андрей Сидоров, Галина Девяткина приходили обменивать журналы каждый день, пересказывая содержание. Вот и получалось все наоборот, читатели меня информировали, делая обзор журнала, а не я знакомила с новинками. Я же открыла для себя и страстно влюбилась в журнал «Иностранная литература», читала все, что было в нем напечатано. Библиотекари даже посмеивались, когда ждала очередной номер «Иностранки».

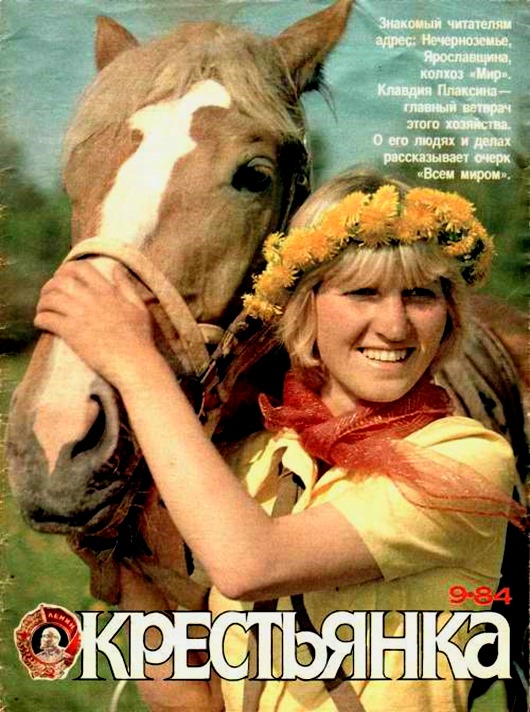

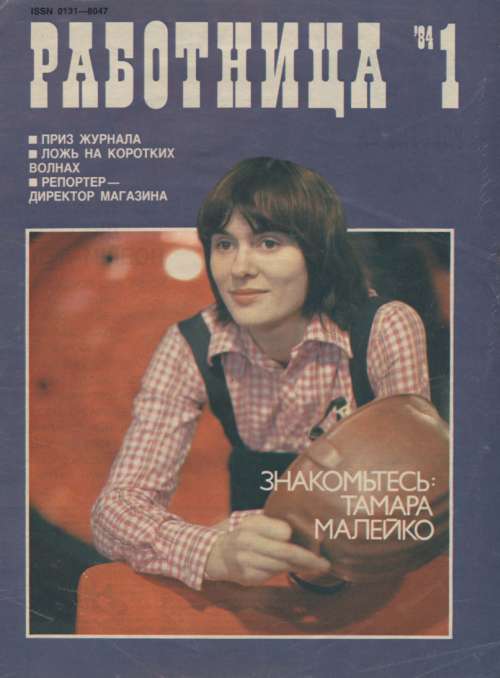

Средняя школа была через дорогу и в большую перемену ученики приходили обменять книги и посидеть в читальном зале. Теперь эти читатели стали совсем взрослыми людьми, читают их дети, а я до сих пор помню разговоры и споры на разные темы. Главное, со многими мы остались хорошими друзьями, и, встречаясь, подолгу говорим. Сказать, что у женщин популярностью пользовались журналы «Работница» и « Крестьянка», значит ничего не сказать. Приходили с тетрадями, переписывали рецепты, стихи и песни, снимали выкройки.

Все рейтинги сразу побил журнал «Burda», глянцевые страницы и красивые фотографии моделей которого завоевали сердца читателей всех поколений. Через год от этих журналов оставались потрепанные листы, а выкройки, как я не следила, таинственным образом исчезали. Журнал, действительно, заслуживал внимания, был для провинции яркой радугой.

Актуальны в то время были и библиотечные плакаты, хотя, мне кажется, никто, кроме библиотекаря, на них не глядел. На листе ватмана рисовался крупно заголовок, три – четыре обложки книг украшали центр листа и в конце – призыв. Понятно какой – надо прочитать. Такие плакаты за один день было не нарисовать, уходило два – три дня рабочего времени. Два плаката, постоянно меняющиеся, с этим было строго, украшали простенки между окнами в читальном зале. Внизу плаката – кармашки с карточками – рекомендациями. На торце стеллажа плакат календарь – призыв, например такой. «1 Мая – международный день трудящихся! До праздника осталось 10 дней. Листок утром заменялся и до праздника оставалось 9 дней и т. д. А праздников в СССР было очень много, и плакаты, написанные плакатным пером, менялись почти каждый день. Наглядной агитации придавалось огромное значение, как и теперь, только называется это красиво – реклама.

Почти все массовые мероприятия были связаны с именем В. И. Ленина, и самым популярным заголовком была тема «Ленин и Тверской край». Свое первое массовое мероприятие тоже помню, это был устный журнал « М. И. Калинин и Тверской край». Страниц (лист ватмана) было четыре, они переворачивались в виде листов книги. На каждом листе – отдельная тема и картинка. Ответственность была большая, выступить нужно было на партсобрании перед коммунистами в читальном зале библиотеки. И ведь слушали очень внимательно…

В то же время стали организовываться и кружки по интересам. Инициатором такого кружка стали супруги Мартыновы. Нил Федорович занимался резьбой по дереву, и выставка его работ, словно связанное кружево, открыли первую встречу – выставку в клубе. На встречах читали книги вслух, обсуждали «толстые» журналы, звучали стихи. Этот клуб существовал долго, пока Мартыновы не уехали из Весьегонска. Это были мероприятия для души, и вспоминаю их со светлой грустью.

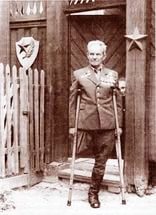

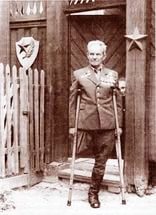

В середине восьмидесятых годов родилась традиция проведения вечеров трудовой славы, посвящение в профессию, чествование трудовых династий. Такие встречи скрашивал супруг нашего библиотекаря А. М. Гришиной, участник Великой Отечественной войны, вернувшийся с фронта без ноги – Аркадий Дмитриевич Гришин. Развернув меха гармошки, он начинал играть мотив известной всем песни, а мы с задором подхватывали... Аркадий Дмитриевич очень любил лошадей, все про них знал, и, придя в библиотеку, подолгу про них рассказывал. По его просьбе был выписан журнал "Коневодство в России".

В обязанность любого библиотекаря входили выезды в сельские библиотеки с проверкой раз в месяц. Приходилось рано вставать и на рейсовом автобусе ехать до цели. Хорошо, если библиотека была расположена в самой деревне, иногда приходилось проходить несколько километров, да и сам библиотекарь в этот день открывал свою библиотеку очень рано.

Надо добавить, все сельские библиотеки были похожи друг на друга одинаковым интерьером: сколоченными вручную, громоздкими, но очень крепкими стеллажами, под стать им на крепких ножках стояли витрины для выставок. Эти ножки выходили для устойчивости витрины вперед и назад на полметра и очень портили вид в целом. Думаю, что они еще живы и где-то лежат, всеми забытые.

А еще все библиотекари обязаны были проводить по фермам и на полях громкие читки в период посевной и уборочной. И плакаты по соцсоревнованию и удоям молока тоже были обязательны. Хорошо, если библиотекари умели печатать, но в основном это были не очень красиво оформленные листы с цифрами, в которые, я думаю, никто не заглядывал.

«Тсс, тише, вы же в библиотеке!» - так говорили тогда во всех библиотеках расшумевшимся читателям. Шумного раскрепощения библиотечного пространства не было. Помню, я и сама, когда была читателем библиотеки, всегда старалась вести себя тихо. Книги и тишина, тишина и книги… Почему нельзя было громко говорить в библиотеке – непонятно и неправильно.

Библиотека в д. Гора (рисунок читателя)

Вспоминается поездка в Гору к Кузнецовой М. А. Мы вышли из автобуса в деревне Косодавль, путь к библиотеке шел через огромное поле. Пройдя метров сто за деревню, мы с Ольгой Михайловой замерли, прямо на нас, к дороге по полю шла серая собака. И вдруг, мысль мелькнула, как молния - это волк. Сказать, что мы со скоростью света побежали назад, ничего не сказать. В тот зимний, холодный день, мы, добежав до главной дороги, так и не попали в библиотеку к Рите.

Библиотека в Горе отличалась от всех библиотек домашней уютностью, теплом, половичками на полу, глиняными кринками, в которых летом стояли ромашки и васильки, зимой – колосья пшеницы. Очень интересные были выставки книг: огромный, нарисованный расписной кувшин, а на нем заголовок, привлекал внимание. Тут же на выставке вышитые полотенца. Она сама их у жителей собирала. Риту очень любили читатели, запросто заходили к ней в гости в Федорково, для всех она находила хорошие слова.

Когда мы рассказали ей про волка, она засмеялась, говоря:

«А как же я хожу зимой в библиотеку? И волки воют, лисы бегают, да и дорога заметена…». Действительно, как же? Ведь зимой надо было прийти пораньше, натопить печи, которые не хотели растапливаться, помыть полы…

Мне всегда казалось, что в библиотеке должно происходить, что-нибудь, помимо книг. И это происходило в библиотеке деревни Гора: доброжелательность библиотекаря, домашний уют (Рита даже диван из дома привезла). Никого из библиотеки не отпускала, не напоив чаем с медом из своих ульев или предлагала домашнего молока из кринки. Ну кто откажется?

Дома у Маргариты была большая домашняя библиотека, были книги с автографами известных писателей. Велась переписка с В. Распутиным. И эти книги выдавались читателям… Она очень любила животных. Верный пес Мальчик всегда лежал на ступенях библиотеки и вилял хвостом, прося хлеб у читателей…

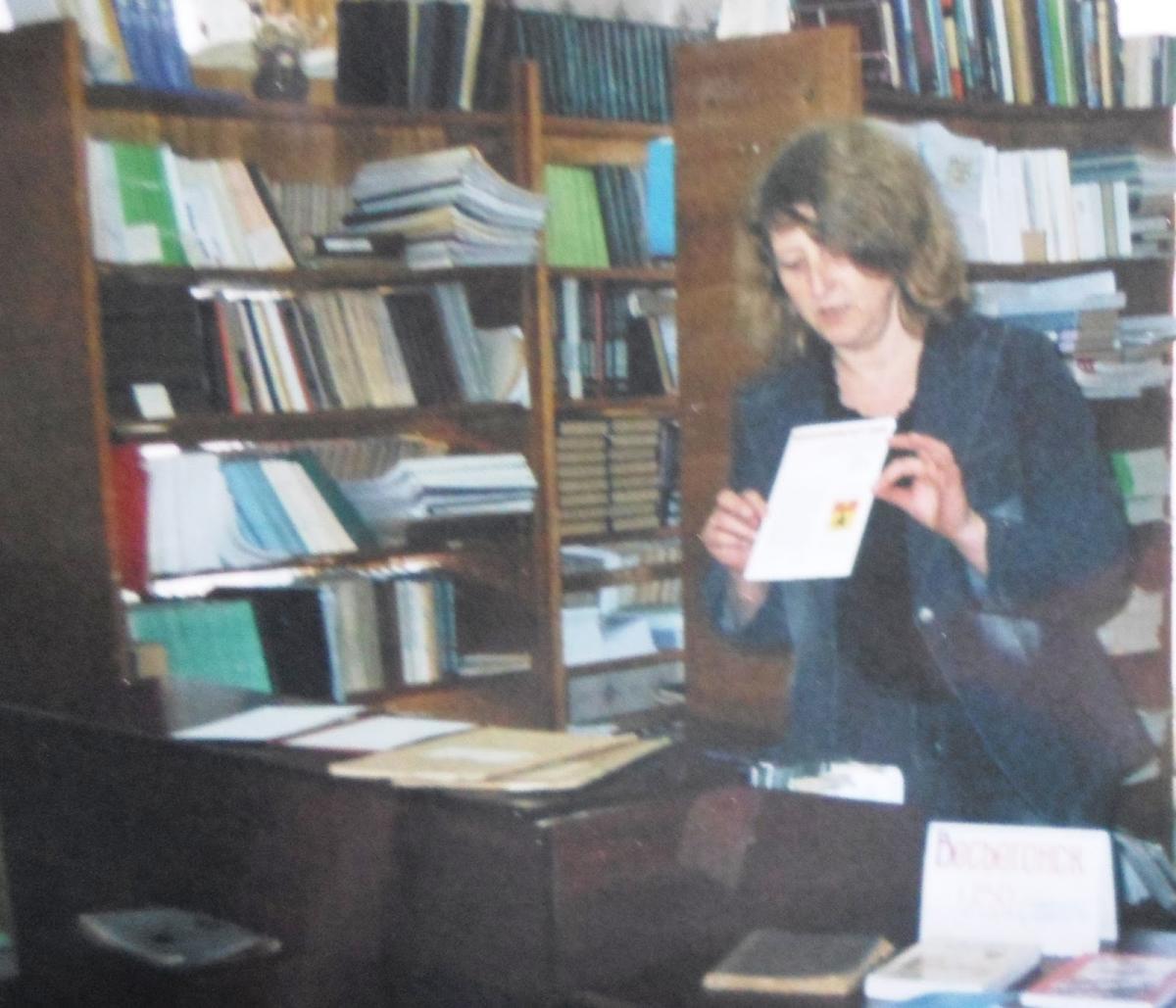

Маргарита Алексеевна Кузнецова

А еще мы любили ездить в деревню Любегощи к Алевтине Александровне Савиной.

Только подойдем к стеллажам, чтоб фонд помочь расставить или карточки в каталог, а Алевтина сметанку деревенскую, помидорчики, огурчики, лучок да редисочку с огорода на стол…Добрая она была до фанатизма, улыбчивая, хотя жизнь ее не баловала.

Все про Попово свое рассказывала, по ее словам не было деревни на свете лучше. И одевалась она красиво, а может на ее статной фигуре и простое платье смотрелось, как из журнала мод. Рассказчик она была замечательный, и про барскую усадьбу говорила, о жителях деревни, о своей жизни в Попово. Так и запомнилась мне она, стоит на крыльце своей библиотеки и машет нам рукой…

В Егонской библиотеке работала Агния Ивановна Волкова. В библиотеке было сумрачно, висели репродукции с картин известных художников и картины, огромные, написанные маслом. Скорее всего из барской усадьбы Гронских, а может художник-самоучка их писал, это были портреты каких-то мужчин. До сегодняшнего дня мы ведем большую переписку и поддерживаем отношения с дочерью Агнии Ивановны Ритой, которая тоже работает в библиотеке поселка Васильевский Мох.

Маргарита Матосян (Волкова) так похожа на мать

Библиотека в деревне Никулино находилась в самом живописном месте на берегу Мологи. Работала там Зоя Алексеевна Каунина. В библиотеке на полках, стеллажах, каталоге лежали журналы и газеты, хранившиеся, казалось, со дня открытия библиотеки. Рядом находился пионерский лагерь, так, что с выполнением плана по чтению проблем не было. Уезжать из этой библиотеки не хотелось, настолько красивый вид был из окон.

Жизнь в библиотеке шла своим чередом, уходили на пенсию пожилые библиотекари, приходили новые кадры. Кто-то уходил, проработав недолго, другие остались на целые десятилетия, не мысля себя вне стен библиотеки. Сменился и директор, на работу пришла Вера Петровна Федина. А вместе с ней и молодые библиотекари – Татьяна Суворова, Галина Савельева, Ольга Михайлова, Ирина Кудрявцева, Галина Бугрова (Ермолаева) – прекрасные знатоки своего дела.Жизнь в библиотеке шла своим чередом, уходили на пенсию пожилые библиотекари, приходили новые кадры. Кто-то уходил, проработав недолго, другие остались на целые десятилетия, не мысля себя вне стен библиотеки.

В каждом отделе библиотеки стояли большие печи, топившиеся дровами. А раз были печи, значит, были и истопники. Добрейший Михаил Назаров с Самойловской улицы встречал нас утром на крыльце библиотеки. Приносились огромные охапки сырых, наколотых дров принесенных с улицы, затем печки долго растапливались, дрова шипели, пускали влагу и, наконец, разгорались. Печки часа через два начинали потихоньку отдавать тепло, и только с обеда в отделах становилось тепло. Дядя Миша не ругался и не ворчал, ведь дрова приходилось носить и на второй этаж, делал свое дело за небольшую зарплату. Когда трубы закрывались, он любил поговорить с библиотекарями недолго, колол дрова на следующий день и шел домой. Труд этот был тяжелый, поэтому истопники часто менялись. Гарик Желтиков, пришедший на смену Назарову, проработал недолго. Пока топились печи, он любил почитать газеты и журналы и часто заводил разговор на любимую тему о своем строящемся катамаране. В библиотеке всегда поддерживался порядок.

Менялись техслужащие - Александра Малышева, Александра Чернышева, Мария Комлева, которые много читали, и мы оставляли им новые книги. Как жаль, что в то время фотоаппарат был роскошью, и нет ни одной фотографии, запечатлевшей те библиотечные события.

текст подготовила Елена Николаевна Котина