Никита Снетков "Под боком у войны"

Великая Отечественная война была тяжёлым испытанием для нашего народа. Не минула эта чаша испытаний никого. Все, от крестьян и рабочих до партийного руководства и военных, прошли через трагедии и жертвы, через доблести и победы – никто не оставался в стороне от подвигов и военных будней, которые ковали и приближали День Победы.

Вот и мои предки, жившие на территории Овинищенского района (и за его пределами) Калининской области, не могли по объективным причинам оставаться в стороне от всех этих горестных, но одновременно и славных дней.

По линии отца, Снеткова А.А., мои родные проживали в д. Высокое (Большое Высокое), Рябинкинского сельсовета и на Урале, по линии матери – в деревнях Хахилево и Крутцы.

Начну, пожалуй, пока с родных по линии отцовской.

В д. Высокое проживала семья Соловьёвых Петра и Анны.

У них были дети: Николай, Антонина, Вера, Тая. Когда началась война вначале на фронт призвали главу семейства Соловьёва Петра, но по болезни ног его вскоре комиссовали, и он стал работать в колхозе, свозил с ферм молоко на лошади к приёмному пункту, ездил по поручениям от конторы на ст. Овинищи и в Кесьму (тогдашний районный центр).

Сын его – Соловьёв Николай Петрович родился 8 августа 1925 г. Был мобилизован Овинищенским районным военкоматом. На фронте с 1943 года. Звание: гвардии ефрейтор.

Награды:

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,

- медаль «За отвагу».

В описании подвига сказано, что Соловьёв Николай Петрович «…в рукопашной схватке истребил четырех солдат противника». (Награда от 14 апреля 1945 г.).

После войны Николай Петрович вернулся в д. Высокое. Женился на Галине Сорокиной из д. Бельское. В семье родились дети: Анатолий, Виктор, Валерий. Работал пастухом в колхозе «Новый строй». Трагически погиб 14 августа 1974 г. от удара молнии. Похоронен на кладбище с. Мартыново, Краснохолмского района. Потомки семьи Соловьёвых проживают в г. Сургуте и в с. Чамерово. Соловьёв Николай Петрович является моим двоюродным дедом.

Веру Петровну я не мог знать – умерла в 1996 г., в год моего рождения.

Таисья Петровна (1934-2010) – моя родная бабушка, мать моего отца. Проживала на пенсии в с. Чамерово. Здесь жила и её старшая сестра – Кузьмина Антонина Петровна (1928-2012). Обе карелки – прекрасно владели карельским диалектом и часто вели беседы на этом языке. Помнили с военных лет многое, многое говорили, да мы только мало слушали.

Две сестры – Аверьянова Таисья Петровна и Кузьмина Антонина Петровна

Запомнилось с их рассказов то, что голодно было в военные и послевоенные годы, всё, даже последнее, отдавали для фронта, для победы – о себе думали в последнюю очередь.

По весне собирали гнилую картошку, лепили из неё колобки, вместо чая – корочка хлебца из лебеды, помоченная в кипятке, весной и летом собирали и запасали всё, что можно есть, чтобы выжить в долгие и суровые зимы военного лихолетья. Сахар кусковый был роскошью – прабабка Анна даст в праздник его лизнуть детям и сразу же спрячет.

Много похоронок было, много слёз.

Не стоит село без праведника – был и у них некто свой блаженный по имени Лука. Зайдёт в дом – надо угостить хоть чем-то, по поведению его смотрели каких вестей ждать с фронта: спокоен – значит письмо придёт, бегает по деревням с палкой на которой какая-то тряпка жди недоброго, а если ещё и в какой дом забежит – точно похоронка сюда прибудет…

Уже намного позднее предсказал этот человек большой пожар в деревне, накануне беспокойно вёл себя, бегал по Высокому с красной тряпицей на палке, но мало кто внял этому предостережению.

На другой день по детской шалости загорелась соломенная крыша одной постройки и по сильному ветру пошёл пожар гулять по деревне. Год не помню какой, конец 1950-х гг.. месяц вроде бы как май. Но вернёмся к военным годам.

В школу дети ходили в Телятово. По сугробам. Сначала впереди идёт один и протаптывает дорогу, потом следующий, а первый уходит в зад колонны. Много волков в те годы развелось – страшно было.

Помнила бабушка Тая с сестрой Тоней, как писали в школе чернилами под свет керосиновых ламп между строчек старых книг и на полях использованных тетрадей. Во всём был большой дефицит, большая нужда во многом. В избах же жгли лучину. Недоедали.

Их отец, Пётр, как уже говорил, развозил молоко, но ни одной кружечки не принёс в дом, не сцедил где-нибудь в кустах для своих домашних, ибо, во-первых, был очень совестливым человеком, во-вторых, прекрасно осознавал, что с ним может быть за расхищение социалистической собственности.

Ходили дети с прабабушкой в эти тяжёлые для нашей страны дни в церковь села Мартыново для духовного утешения и молитвы, горячо молились за своего брата Николая, который был на фронте и за воевавших односельчан, поминали умерших и погибших.

Служил тогда в Богоявленской церкви пожилой священник Иван Воскресенский с старичком Фёдором из Коровкина, который пел на клиросе – псаломщиком он был или диаконом – они не помнили.

В обычные воскресные дни народу было не очень, но в праздники храм был полон, мало лишь горело свечей и лампад – опять дефицит и нужда людская.

Однажды были на вечерней службе под Рождество и вечером ударил сильный мороз, а остаться ночевать негде в Мартынове – дома под праздник переполнены, пошли быстрым шагом на Высоково через лес, лунная ночь, морозище страшный, деревья трещат, нос щиплет и недалеко волки воют – ещё ускорились, всё обошлось: не замёрзли, не съел никто, а ведь были такие трагические случаи в то время.

Перед войной сломали в Мартынове деревянную старинную зимнюю церковь в честь особо почитаемой в наших местах великомученицы Параскевы Пятницы. Баба Тоня помнила эту церковь, видела, как её разбирали. Когда храм ломали, позволили народу взять некоторые иконы. Но не всё могли унести. Чего не унесли, то сожгли здесь же. Тогда-то Тоня с подругой утащила на Высокое большой храмовый образ «Три святителя», именно перед ним молилась прабабушка Анна в годы войны.

После смерти прабабушки в нач. 1970-х гг. образ пропал. Да и дом предков не сохранился, доживает лишь свои дни на Высоком дом Соловьёвой Галины Николаевны – жены Соловьёва Николая Петровича.

Ходила также б. Тоня с мамой на богомолье и в с. Остолопово на какой-то праздник. Храм Вознесения Господня ещё действовал, народу было так много, что мать её потеряла из виду во время церковной службы, потом нашла на площади.

Пришлось во время войны Антонине и брёвна вручную грузить. Однажды, по её словам, бревно соскочило и ударило по стопе, долго болело это место, а новый выросший ноготь на большом пальце выглядел весьма непрезентабельно и пугал меня в детстве…

Война – войной, но были и развлечения. Конечно, не такие как до войны и после Победы, но всё же были и беседы, и вечёрки. Чем ближе к Победе, тем больше было поводов для радостей, но трудности ещё не скоро прекратятся и голодные годы не скоро уйдут с горизонта. На святках гадали, закрывали избы, шутили, кликали суженных, подслушивали разговоры под окнами, катались с гор. Детство-то военное, а забавы обычные, особенно зимой.

Но рано тогда взрослели, работали наравне со взрослыми от рассвета до заката и летом особенно было не до забав, хотя и находили время для отдушины. И через много лет не роптали на жизнь, детство своё (хоть и военное) вспоминали с благоговением, а окружающих людей и родных с благодарностью.

Что ещё примечательного запомнилось с рассказов бабушки и её сестры? Полное солнечное затмение – год не помнят. Может до войны, может после. Во время войны было два полных солнечных затмения, одно частичное и ещё два кольцевых. Полное солнечное затмение было также на территории СССР в 1936 г. и ещё одно после окончания войны в 1945 г. Старики вспоминали, что затмение многих напугало, с этим природным явлением во все времена было связано много суеверного ужаса, особенно у простого и неискушённого народа. Бабушка вспоминала, что неожиданно потемнело днём, домашняя птица поспешила на насесты, а скотина в хлева. Солнце стало похоже на месяц, а потом и вовсе пропало на непродолжительное время. Старики крестились и шептали молитвы, некоторые заговорили о конце времён. Но прошло некоторое время, солнце вновь засияло и всё вернулась на круги своя, а в школе им прочитали лекцию на тему солнечных затмений, дабы дети не повторяли суеверий взрослых.

Запомнился также рассказ о том, как со стороны станции Овинищи залетел к Высокому фашистский вертолёт. Скорее всего, проводили разведку. Население в ужасе рассыпалось кто-куда – в кусты, ложбины, подполья. Вертолёт полетал, полетал и развернулся, бомбить не стал – может и не было такой цели. Правда, потом жители всё время прислушивались, иногда слышалось вдалеке эхо раскатов от взрывов, возможно, когда бомбили железнодорожные пути. Война до нас не дошла, но была практически под боком.

О Победе узнали так. Шёл по Высокому какой-то учитель с Кесьмы и, если правильно помню из рассказа бабушки, у него что-то с ногой было (видимо, был на фронте), он и сообщил деревенским о том, что в сельсовет пришла весть о Победе. Было это 9 мая 1945 г. Все плакали от счастья, что война кончена, но в этой радости была и горечь безвозвратных потерь…

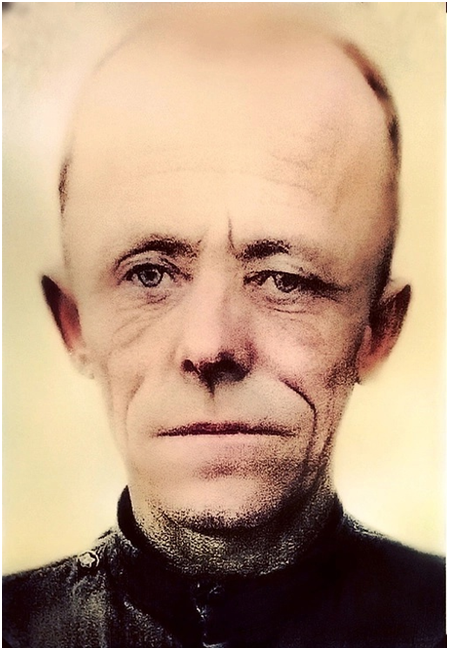

Петров Николай Иванович (1923-1980) – мой прадед, ветеран Великой Отечественной войны.

Родился 9 января 1923 г. в д.Хахилево в многодетной крестьянской семье (отец - Петров Иван Алексеевич (ум. в 1975 г.), мать – Петрова Клавдия Васильевна (ум. в 1970 г.). В 1941 г. Овинищенским РВК прадед был призван на Калининский фронт. Участвовал в боях за Ржев. Был тяжело ранен в ногу и после длительного лечения в госпитале комиссован. Были и награды, но, к сожалению, они утеряны и родные уже не помнят какие и за что. Прадедушка никогда не рассказывал близким о войне, не любил вспоминать. После возвращения домой окончил курсы трактористов и работал в МТС, а затем трактористом в колхозе им. Чапаева.

С прабабушкой Серафимой воспитали шестерых детей (Николая, Анатолия, Нину, Тамару, Валентину, Надежду). От первой жены был сын Александр. В 1970 г. его парализовало, несколько лет не вставал с постели, но потом стал потихоньку ходить с тросточкой, получил инвалидность. В этом же году его медалью «За отвагу». Скончался ветеран Великой Отечественной войны 20 июня 1980 года в возрасте всего 57 лет.

В год смерти прадеда моей матери было 3,5 года, но она его прекрасно помнит и особенно его трость, с которой мама любила ходить и изображать своего дедушку. Хорошо он запомнился ей сидящим у окна в прихожей или на скамеечке у дома, который сгорел 14 октября 2010 г. при других хозяевах.

Во время войны и после дети также голодали и не доедали. Мой дед – Петров Владимир Николаевич (1947-2014), отец моей матери, родился уже после окончания Великой Отечественной войны, но с ранних лет очень хорошо запомнил эти непростые годы. Их военное и послевоенное детство ничем не отличалось от других – рано взрослели, рано начинали трудиться.

За д. Хахилево на поле есть место, прозванное среди местных «аэродром» – ровное поле с ровным скатом к речке Добрица. Говорили, что время войны здесь приземлялись и отсюда взлетали наши вертолёты и самолёты и были установлены зенитки на тот случай, если фашисты полетят через эти места (например, Рыбинск). Документальных подтверждений этому я не встречал.

Хорошо помнит дед как горел лесок в болотце за деревней. Один дурачок из Чамерово поджёг и убежал. Спасали деревню как могли. Тлело несколько дней. Прозвали после это болотце по имени поджигателя «Мишино». Со временем оно вновь заросло березняком, осиной, ольхой и подошло теперь к самой деревне. Встречаются тем несколько елей и сосен.

Интересный случай был на одну из Маслениц. Хахилевская детвора в Прощённое воскресенье уже с самого утра понасобирала по избам у жителей всякого хлама и всякой ветоши. Было заготовлено и чучело. Всё это отнесли на поле за болото, расставили, приготовили на сожжение и пошли по домам до наступления сумерек. Семья Петровых тогда ещё жила в небольшом домишке, где после жили Харитоновы Михаил и Анна, а по соседству жили дедушка с бабушкой моего деда (где сам дед после и поселился уже со своей семьёй).

Дед Иван после обеда любил сидеть у окна и вдруг воскликнул: «Вовка, чего это у вас там горит на поле? Не масленица ли?! Чего хоть не сторожите, поди, чамеровские ваше жгут, мать их…?!».

Мальчишки побежали в поле и, действительно, чамеровские парни с ульяновского конца уже во всю жгут их чучело. Завязалась потасовка, те в Мишино болото, эти за ними – там снова драка, те бегут в свой конец села, хахилевцы кое-как масленицу затушили снегом, но праздник испорчен.

Тут же был составлен совет и было решено идти мстить в Чамерово. «Враги» в какой-то момент замёрзли и поставили «караул» у своей масленицы, так как ожидали ответного удара, а сами пошли по домам. Но «часовые» на посту тоже замёрзли, в какой-то момент потеряли бдительность, чем и воспользовалась хахилевская детвора. Они выползли из-за засады, обезвредили мальчишек и подожгли чучело, а также проследили, чтобы загорелось основательно и только тогда вернулись полем к своей деревне и дожгли то, что осталось от собственного чучела масленицы. Бывало и такое.

Ещё дед вспоминал как сестра старшая Нина, будучи подростком, упала в почти полноводную речку Сыроветка (как раз после водополицы). С матерью Симой поласкали бельё. У Нины выскользнуло из рук бельё и она, пытаясь его поймать, сама соскользнуло с лавинки и быстрое течение понесло её вперёд, прабабка только и закричала: «Караул! Нинка тонет» - а сделать уже ничего не может. Как раз на Хахилевском мосту мужики чинили мост, услышали крики прабабки и успели спустить верёвки. Нина умудрилась схватиться за одну из них и её спасли от верной гибели.

Непросто им пришлось в войну и после. Дед вернулся израненным, мало что мог делать в первое время. Все заботы по дому и хозяйству легли на плечи прабабушки и старших детей…

В это время в Крутцах выживала как могла ещё одна большая семья – Сидоровых Долгушенковых – родные по линии моей бабушки (матери моей мамы) Петровой Лидии Дмитриевны, 1940 г.р.

Родилась Лидия Дмитриевна в 21 января 1940 г., возможно, что даже в конце 1939 г. Зима в тот год была суровой, с метелями и сильными морозами, поэтому не сразу её мать Александра Харитоновна добралась до Тимошкинского сельсовета, чтобы оформить свидетельство о рождении. Так и поставили дату «21 января 1940 г.». По крайней мере, так говорили родные. Лида была третьим ребёнком в семье Сидоровых – у неё было пять сестёр: Нина, Женя, Людмила и Алла. Нины и Евгении уже нет в живых. Людмила живёт в Твери, а Алла с мужем Иваном в д. Хахилево.

Отец Дмитрий Егорович работал в колхозе рабочим, а мать – дояркой. Наступил трагический и грозный 1941 г. С первых же дней войны Дмитрий Егорович уходит на войну. В 1944 г. он был комиссован по ранению, вернулся домой, продолжил работать в колхозе в качестве бригадира, но вследствие ранения скончался в октябре 1946 г. на 35-м году жизни, оставив свою жену с пятью детьми на руках. Самой младшей Алле было тогда всего полтора годика.

Трудно приходилось в военное и послевоенное время. Тяжелое это было детство.

Не забыть никогда Лидии Дмитриевне и её поколению голод и нищету этого непростого времени. Выживали все как могли, но, погибая сами, выручали других. Собирали на полях мороженную и гнилую прошлогоднюю картошку из которой лепили колобки, пекли хлеб (мякину) из лебеды, собирали летом крапиву, травы, ягоды и грибы, т.е. всё, что можно есть и запасать на долгое время, чтобы пережить зиму. С маслобойни давали жмых, дуранду и растительное масло за заработанные трудодни.

Семье очень помогли в это время две тётки – Ненила и Анна, которые проживали с ними. Обшивали, обстирывали, готовили и делили всё поровну.

Несмотря на непростое время, Сидоровы держали своё подсобное хозяйство. На дворе была корова, овцы и куры. Был у них и свой огород. В качестве налога отдавали государству ежегодно 300 литров молока, яйца и шерсть от овец. Вся семья из 8 человек жили в зимовке, спали на полу на соломенных матрасах. Бани не было. Мылись в русской печи, а ополаскивались во дворе.

В 6 лет Лида пошла в школу в Тимошкино. Бегала каждый день за старшеклассниками, только валенки топтала зря, поэтому Александра Харитоновна упросила директора взять её в 1 класс досрочно. Вскоре, школа сгорела по халатности рабочих (не доделали боров одной из печи, истопница затопила печь и здание сгорело – в «вредительстве и саботаже» обвинили истопницу и впаяли ей срок, отправив в лагеря), а дети учиться стали в д. Доманово.

Не нужно, думаю, повторят, что в это время дети трудились наравне со взрослыми, взрослели рано, как и рано начинали свою трудовую и общественную деятельность. Вот и Лиде пришлось после 5 класса идти в летние каникулы на работу в качестве няньки в д. Лобнево к маленьким девочкам из семьи Прониных за еду и некоторую одежду в качестве платы. Через год нянька, сама ещё ребёнок, нянчила грудничка в д. Веснино. А после 7 класса уехала в няньки в Бежецк в семью инженеров. Там немного платили, кормили, жила в закутке, но через три месяца практически сбежала домой и обратно не возвратилась, хотя мать и тётушки уговаривали вернуться.

Поэтому в 13 лет пошла Лидия Дмитриевна работать в колхоз «Путь Ленина». Работала на лошади по кличке «Катька», подростку давали разные наряды от пахоты до перевозки удобрений. В 14 лет работала на обработке льна, здесь получила производственную травму: рука попала в трепалку и оторвало кончик безымянного пальца.

Когда колхозы перешли на оплату труда деньгами, то семья Сидоровых (четверо работающих) заработали за год 32000 рублей. И начали перестраивать свой дом. Он был гнилой и с плохой крышей. Поэтому и ютились в зимовочке. С сестрой Женей заготовили и перевезли из леса 150 брёвен. Заготовили дранки, напилили тёс. Плотники из д. Попадино за 27000 рублей перестроили и отремонтировали дом. После уж построили баню на два дома из-за экономических соображений. Баню помогал строить двоюродный брат.

В деревне было много народу. В округе было немало многодетных семей. С Крутцов в школу ходило более 15 детей. Да, было трудно, но и детских забав никто не отменял. В зимнее время катались с гор на мешках и фанерках, в сугробах делали «домики» и траншеи, снежные крепости, играли в снежки. На Святках запирали жителей, озорничали, дымоходы закладывали стеклышком, сани увозили, поленницы раскидывали. Летом не было времени на развлечения – надо было работать. Разве только в речке искупаются, да сходят пару раз на престольный праздник в соседнюю деревню. Хотя временами успевали поиграть в лапти, прятки, залезть в чужой сад или огород. Ходили на «малые беседы», где пели и плясали, ходили и в Пятницкое на «маёвки», где гуляли вокруг закрытой Воскресенской церкви.

Когда Лидия стала постарше, то её с подружками стали допускать на «большие вечёрки», которые проходили зимой в конкретной деревне, как правило, в нанятом самом большом доме. Здесь собиралась вся окрестная молодежь, в том числе и из дальних деревень. В 12 часов ночи ужинали, затем гуляли до утра. На этих вечёрках пели, плясали, знакомились, выбирали себе женихов и невест. Утром дальних гостей развозили по домам. Гуляли, как правило, по две ночи. Две старшие сестры – Нина и Евгения именно на этих вечёрках нашли себе мужей, остались на своей малой родине. А Лидия в 1960 г. решила ехать учиться дальше, ведь в деревне мало осталось её сверстников и сверстниц. Кто-то уезжал учиться, а кто-то женился. Девушки, выходя замуж, покидали свой родительский дом. Лидия Дмитриевна решила поступить в Кашинский зооветтехникум. Началась новая жизнь, насыщенная трудовыми буднями и многими событиями…

… Опустела спустя десятилетия д. Крутцы, рушится постепенно уже родной дом, который перестраивали практически своими руками. С февраля 1965 г. проживает Лидия Дмитриевна в д. Хахилево. Здесь она встретилась со своим будущим мужем Петровым Владимиром Николаевичем, здесь выросли дети Александр и Татьяна, а также и внуки Никита и Анна. Именно здесь она до пенсии проработала в ставшем для неё родным в колхозе имени Чапаева. На пенсии Лидия Дмитриевна в одно время была старостой своей деревни. Вот такие судьбы детей войны!

По линии папиного отца мало что знаю, к сожалению. Они уральцы. Отец мой родился в Челябинске куда его мать судьбой занесло из Весьегонского края. Скажу только, что в 1942 г. в возрасте 82 лет скончался мой прадед – Снетков Павел (1860-1942). Своего последнего сына – моего деда Снеткова Аркадия Павловича он родил в 1922 г., в возрасте 62-х лет. Снетков Аркадий Павлович умер рано, мой отец был ещё маленьким. Так что, эту ветвь родословной мне ещё предстоит весьма тщательно изучить и найти ещё одних героев, которые, безусловно, были…

Никита Снетков