Заречье

«Церепане - как англицане, только нарецие другое».

/старая весьегонская поговорка/

За Мологой начиналась Зарецкая сторона. Молога шла от пристани и заворачивала около деревни Беняково. Когда-то рядом была деревня Кузнечиха и деревня Заднее Болото.

В 1612-1613 годах в наших местах разбойничали польские шайки, они сожгли деревню Кузнечиху и убили жителей, осталось лишь название урочища - Кузнечиха. В Заднем Болоте уцелело лишь четыре человека, в том числе Тимоха-предатель. Он, якобы, принял католическую веру и предался полякам. Сохранилась легенда, что дети, прятавшиеся в лесу, кричали, залезая на деревья: «Тятька, мамка, идите домой, были паны, да уехали!» Уже в наше время в половодье вымывало около Заднего Болота массу костей, их переносили к часовне, отпевали и закапывали.

Молога шла до местечка, называемого Горшками, там принимала воды трёх речушек - Ягницы, Опоки и Харина Лога, а затем поворачивала на Глинское, около Глинского приютилось местечко Барановец. Мышья Гора отстояла от Мологи на полверсты. А около Горшков росла дубовая роща, и называлась она Кушинский Борок.

Почти в каждой заречной деревне была своя заповедная роща: Глинская роща, Горская, Мышкннская, Холмищенская. Они были видны из города, это были медного цвета пятна, врезанные в горизонт. Лес был корабельный, и стволы виднелись красно-жёлтые.

По праздникам устраивалось на Мышьей Горе гулянье. Дорога на Мышью Гору имела крутой подъём, называемый Взвозом, дальше шла через лес на урочище Пригор, на урочище Tvшаль - и через Пленишник на Череповец.

А на Мышьей Горе была красивая поляна, окружённая корабельными соснами. На поляне этой и происходили гуляния, и было намято несколько кругов.

Весной, в свободный период перед пашней, собиралась молодёжь, выезжали с обеда на лодках с Глинского. С Бенякова, с Холмищ шли пешком. С Мышкина, с Пленишника тоже пешком. Масса молодёжи, сотни человек... Тьма гармошек, пляски, кадрили, хороводы. Не было ни хулиганства, ни пьянства, даже мата не было слышно. Очевидно, придерживали родители и церковь. Всё это - пьянство и хулиганство началось уже в тридцатые годы и расцвело дурным цветом. Когда возвращались с Взвоза, то родители, или бабушка с дедушкой, спрашивали: «Как погуляли?» Наверное, они вспоминали свою молодость - гулянье на Мышьей Горе шло из глубины веков.

В Заречье, в пойме Мологи, шла совсем особая жизнь. Осью этой жизни были замечательные сенокосы. В урочище Наволоки накашивали до 400 пудов сена с гектара. Именно там ещё сотни лет назад начались споры между Зарецкими и городскими.

С Взвоза шли зарецкие мужики с косами и кричали: «Наши покосы, наши!». От города с косами шли весьегонские мужики, те и другие останавливались друг против друга и начинали ругаться, доходило и до драки, но убийств не было - не по-христиански что. Но из-за покосов всё время происходило то, что тогда называли «бунты».

Наконец, решили послать в Петербург ходока и выбрали в ходоки моего прадеда Александра Гришина. Он в восемнадцатом веке служил в солдатах в Петербурге, поэтому ему и доверили поручение - искать «правду» у царя. Уехал он на паре лошадей, перед отъездом просил селян: «Мужики, в случае чего, не вернусь, не оставьте мою Татьяну, и семью не оставьте!». Не известно, нашел ли он там «правду», но из Петербурга не вернулся. С тех пор в деревне Гришиных стали звать «Обидихиными».

Трава в Моложской пойме росла необыкновенная. Не случайно коровы давали замечательное молоко, и первые молочные кооперативы в России образовались именно в Череповецком краю /создавал их брат художника - Верещагин/. В Весьегонском же уезде существовало несколько молокозаводов, и масло, ими выпускаемое, было известно в стране под названием «парижское сладкое с ореховым привкусом». Потом масло это стали называть «вологодским». Всё это пропало в связи со строительством Рыбинского водохранилища. А сотни лет до этого в Моложской пойме, вокруг которой ютились многочисленные деревни, шла своя жизнь. Грибы, например, собирали один раз в лето. Ехали на лошадях, везли гумённые корзины, шли собирать всей семьёй, а на телеге оставляли мальчика с колокольчиком, он позванивал, чтобы родители не заблудились. Грибов была уйма. В Кушинском Борке росли поддубовые белые, их было столько, что ступить и не раздавить гриб было трудно.

Крестьяне в Заречье имели несколько коров. В половодье из деревни Беняково коров приводили в Глинское или в Заднее Болото, деревню Беняково затапливало каждую весну. Избы и скотные дворы привязывали канатами к берёзам, чтобы не унесло разбушевавшейся водой. Маялись, маялись жители Бенякова и, наконец, в 1927 году перенесли деревню на Дивин ручей.

А сколько домов было в заречных деревнях! В Заднем Болоте около 70, в Глинском около 200, в Мышкине тоже около 200. Теперь странно об этом слышать, в Мышкине, например, осталось всего несколько домов.

Многие деревни позабыты и пропали ещё задолго до нашего времени, остались лишь названия урочищ: Кузнечнха, Хотавец, Колабовесь, Язвина и др.

Забыты и озёра, а их было много в Заречье: Званское, Мучинское, Мышкинское, Глинское.

Исчезла на дне водохранилища деревня Беняково, исчезла деревня Заднее Болото. Лишь сарай стоит на месте хутора Дорожив...

Забыты и многие занятия зарецких жителей. Одно из них было - выжигание угля для кузниц, после этого оставались угольные ямы, которые мы и теперь часто видим в лесах. Углежоги продавали уголь в городские кузницы; в Весьегонске тогда было несколько кузниц. Кузницы были и в Глинском, и в Заднем Болоте.

Остались от старого времени и фамилии зарецких жителей: Осарков — от слова «осарки» /остатки металлургического процесса. Патин - от слова «патья» /угольная пыль/.

Конечно, в зарецких деревнях занимались хлебопашеством. Сеяли рожь, овёс, ячмень, гречиху.

В Глинском было несколько ветряных мельниц, там толкли овёс на блины...

Источник:

Весьегонск : краеведческий альманах: [в 3 кн.]. — Москва-Весьегонск, 2007. — Вып. 2. — 351 с.

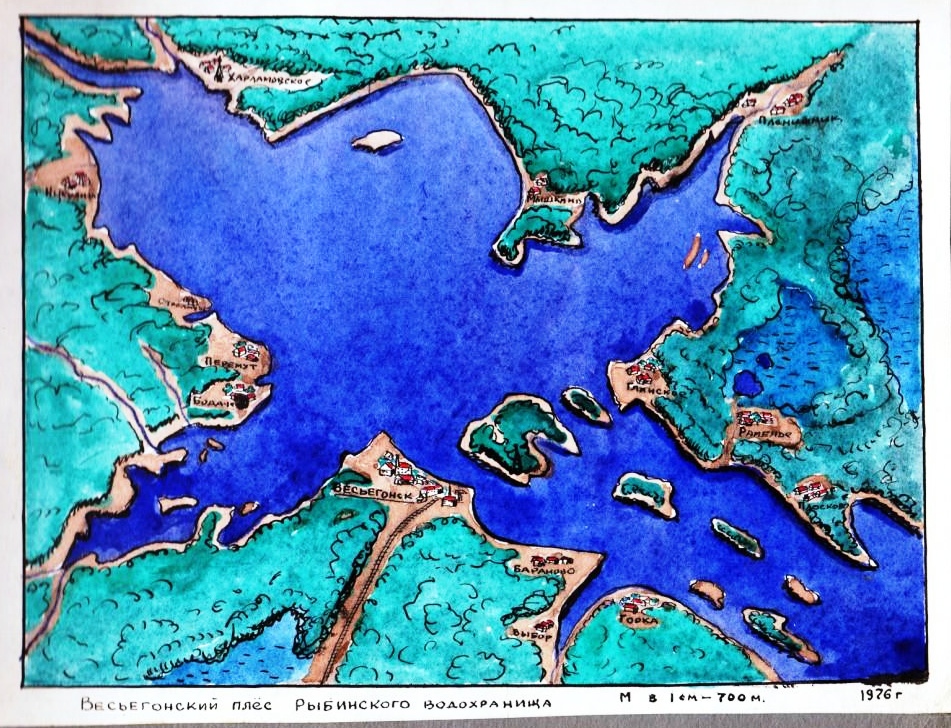

Рисунок Г. Клюшина и В. Алашкина из архива М.М. Верхоланцева

Подготовила Светлана Демидова