Гронский Николай Павлович

Опубликовано ср, 14/08/2024 - 16:35 пользователем admin

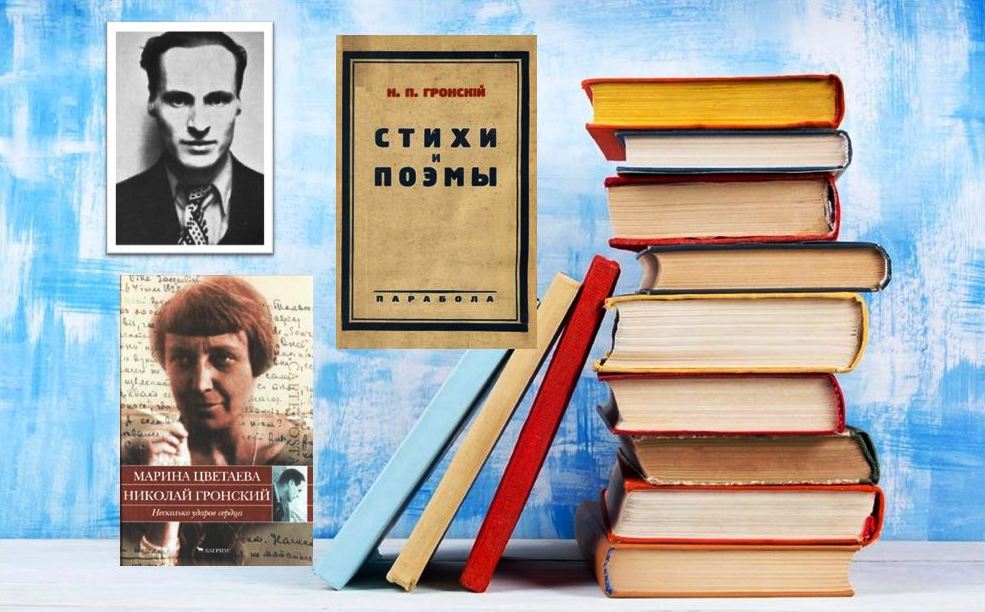

В июле 2024 года исполнилось 115 лет со дня рождения Гронского Николая Павловича (11 [24] июля 1909, Териоки — 21 ноября 1934, Париж), русского поэта «первой волны» эмиграции, сына депутата IV Государственной Думы, профессора права, весьегонского помещика Павла Павловича Гронского.

Сын юриста и политического деятеля П. П. Гронского и скульптора Н. Н. Гронской. Родился 11 (24) июля 1909 года в Териоки. Его детство прошло в Петербурге и в Весьегонском уезде Тверской губернии, в родовом дворянском гнезде Гронских в деревне Ёгна Макаровской волости.

Вместе с родителями находился в эмиграции с 1921 года, закончил Русскую гимназию в Париже, и поступил в Парижский университет (факультет права). В 1932 году окончил его и продолжил образование — был принят на третий курс факультета философии и литературы Брюссельского университета, где начал работу над диссертацией о Г. Державине.

Погиб на станции парижского метро «Pasteur» в результате несчастного случая — упал между вагонами поезда и умер от потери крови. Три недели спустя была опубликована его поэма «Белладонна» (при жизни он своих стихов не печатал), о которой Марина Цветаева в декабре 1934 года написала статью «Посмертный подарок». Было ли это самоубийство или несчастный случай, мы не знаем. Но именно после смерти началось восхождение Гронского-поэта.

Друзья и литературные критики выдвинули два объяснения непубличности Гронского–поэта. Первое — его натура, не гонящаяся за признанием, чуждая тщеславия. Об этом со свойственной ей прямотой писала Марина Цветаева в статье «Поэт–альпинист», откликнувшись на смерть поэта и друга:

«Среди эмигрантской молодежи не печатается только тот, кто этого не хочет. Этот — не хотел.

Писал, но не печатал. Занятый писанием, не заботился о печатании. Пиша (непрерывно) с 1928 до 1934 года — не опубликовал ни единой строки. И не только не опубликовал — в редакции «Последних новостей», где отец его — один из виднейших сотрудников и куда он часто ходил по делам отца, никто даже не знал, что он пишет стихи».

Другая причина — поэтическая манера Гронского, которая явно диссонировала с господствовавшей в среде поэтов–монпарнасцев «парижской нотой». Простота формы, «литературный аскетизм» и камертон на безнадежность и «грусть мира», — такой была программа «ноты». Лирический же мир Гронского совсем других корней и настроений:

«Поэма Н. Гронского не для „легкого“ чтения. Она вся как бы сложена из тяжелых глыб, как и альпийский пейзаж, который он рисует. Торжественно-тяжеловатый язык державинской поэзии, на которой Н. Гронский, очевидно, воспитал свою Музу, обновленный цветаевским столкновением словосмыслов, и все это проникнутое сдержанным героизмом, идущим от Гумилева, — вот поэтическая родословная Н. Гронского». - Альфред Бем, О Н.П. Гронском и его поэме Белладонна, 1935

Николай Павлович был известен главным образом как адресат лирики Марины Цветаевой, посвятившей ему стихотворения «Юноше в уста» (1928), «Лес: сплошная маслобойня…» (1928), цикл «Надгробие» (1928, 1935), а также статью «Поэт-альпинист» (1934) и написавшей рецензию на его посмертный сборник «Стихи и поэмы» (1936). Гронский посвятил Цветаевой два стихотворения. Сохранилась их обширная переписка (с 1928 г.). Наиболее полное издание: М. Цветаева, Н. Гронский. «Несколько ударов сердца: письма 1928—1933 годов». М.: Вагриус, 2003.

Лес: сплошная маслобойня…

Н.П.Г. — в память наших лесов

Лес: сплошная маслобойня

Света: быстрое, рябое,

Бьющееся, как Ваграм.

Погляди, как в час прибоя

Лес играет сам с собою! Так и ты со мной играл.

1928 г.

ЦВЕТАЕВА - ГРОНСКОМУ

<50 апреля 1928>

Ме'дон, воскресенье вечером

Дружочек! Просьба, вроде: поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что (помните Ваш вопрос, бывший уже ответом? Начинаю думать, учитывая и сопоставляя разное, что из Вас ничего не выйдет, кроме всего, т.е. поэта. Философ есть вопрос человека вещи, поэт есть человеку — вещи — ответ. Или же: вещь спрашивает через философа, и отвечает через поэта.) Но — отвлекаюсь — (вовлекаюсь) — отвлекаюсь! 1олубчик, до среды, т.е. к Вашему приходу, узнайте мне (см. начало) лучшую, полнейшую биографию Ninon de Lenclos, мне нужен один эпизод из ее жизни, до зарезу, для вещи, которую, в срочном порядке необходимости, хочу писать, не хочу выдумывать бывшего. Вещь, касающаяся Вас, имеющая Вас коснуться. Если бы где-нибудь посмотреть в однофамильном — полу-одно, четверть-однофамильном мне словаре (верно ли я считаю? у словаря — две, у меня — две, одна общая, — какова степень родства?) — там всегда есть библиография. Сделайте это для меня, мне кажется, это будет первая живая, насущная вещь за годы. Приходите не позже, а то и раньше 1/2 9—, у нас с Вами так мало времени на все. Непременно — стихи, старые и новые. МЦ

ГРОНСКИЙ - ЦВЕТАЕВОЙ

<23 июля 1928>

Дорогая Марина.

Вот уже 5-ть минут, как я рожденник, поэтому позволю себе большую роскошь это письмо к Вам. Нет это не потому что я рожденник, а потому что сейчас прочел Ваше письмо. — Возвратился домой поздно и на камине (кто-то из родных мне всегда его хорошо кладет. Мать? — Не знаю и не хочу узнавать) — письмо. Простите, но кончу завтра, сейчас устал, вчера читал Вашу книгу, Бессонова (если лжет горе ему) и потому спал часа 4-5. Вы скажете «тогда» мог больше, но то с Вами было. Хотел только сейчас начать, так лучше (мне, и Вам авось разгон будет уже). Итак до завтра утром.

А вот и «завтра утром» пришло очень быстро (всего лишь одна красная строка). Вы не хотите оставить в покое Цвейга. Хорошо. Его недостаток (самый большой) однообразие фабулы: отель заграницей, дама с ребенком, приезжий элегантный болван и... Согласитесь еще, что то, что простительно г-ну Морису Декобра (не случайно о них двух вместе писали), то не м.б. прощено г-ну Цвейгу. Вот Вы не дочитали La M adonne de Sleepinga, а я прочел и ее, и Gondole aux chimères, и даже начал читать Flammes de velours, но очень скоро бросил: — всё пошловато, бульварно-занимательно, и всё одно и тоже. Также Цвейг (т.е. не так же) пусть бежит бульварности, потому что он уже сейчас с бульваром большой писатель, а без...

Больше всего из его рассказов мне нравятся: Игрок (первый рассказ), история с проф. и студентом и тот, в котором разобрана психология мальчика. Есть один рассказ на очень низкий вкус — это про доктора, который попросил дорогой платы за свою помощь, — это Конан Дойль и еще похуже, — но это все молодость. Напишите мне, на какого писателя француза или немца он похож. —

Я с Бессоновым уже на Соловках и боюсь смертельно за него, что он лжец. Он себя описывает героем и пр., но что важно. — 34 Несколько ударов сердца В тюрьме он пришел к Богу — Любви, и если здесь хула, то не простится ему. Слухи о нем очень плохие (узнал недавно), но ведь слухи = сплетни = постоянно что-нибудь плохое.

Милая и дорогая Марина. Простите меня за это сверхсрочное письмо, больше не буду. Если Вас..., то не из-за меня.

Ваш Николай.

«Гронскому Париж много дал, потому что Гронский много сумел взять: Национальную библиотеку и Тургеневскую библиотеку, старые соборы и славные площади, и, что несравненно важнее, не только взять сумел, но отстоять сумел: свой образ, своё юношеское достоинство, свою страсть к высотам, свои русские истоки и, во всём его богатстве, мощи и молодости — свой язык. Взяв у одного Парижа — всё, не отдал другому Парижу — ничего». — Марина Цветаева ("О книге Н. П. Гронского "Стихи и поэмы").

Корни поэзии Гронского — в XVIII веке, и это отдаляло его от принципов «парижской ноты», провозглашённых Г. Адамовичем. Гронский писал возвышенные, метафизические по сути стихи, разнообразные по тематике и несколько неровные в формальном отношении. — Вольфганг Казак.

Тем не менее, творческая судьба Николая Гронского сложилась так же, как и судьба наследия всего «незамеченного поколения»: современный читатель едва ли о нем слышал, а уж тем более читал. И поэма «Белладонна», и сборник «Стихи и поэмы» ни разу не переиздавались. Единственное издание, благодаря которому не исследователь все же может знать о поэте — публикация переписки Николая Гронского с Мариной Цветаевой. Их эпистолярный роман вошел в полное собрание сочинений Цветаевой, а также был издан отдельной книгой «Несколько ударов сердца. Письма 1928–1933 годов». - из статьи Полины Проскуриной-Янович "Николай Гронский. Восхождение поэта".

Источники:

Лексикон русской литературы XX века = Lexikon der russischen Literatur ab 1917 / В. Казак ; [пер. с нем.]. — М. : РИК «Культура», 1996. — XVIII, 491 с.

Цветаева М., Гронский Н. Несколько ударов сердца. Письма 1928 — 1933 годов (подготовка текстов, примечания: Ю. И. Бродовская, Е. Б. Коркина). — М.: Вагриус, 2003. — 320 с.

Статья Полины Проскуриной-Янович "Николай Гронский. Восхождение поэта"

Подготовила Елена Щепетова, библиограф центральной библиотеки