Синодальная библиотека Русской православной церкви

Летом 2024 года с нами на связь вышли работники Синодальной библиотеки Русской православной церкви (г. Москва). Можете представить себе наше удивление, когда мы узнали, что их очень интересуют книги, изданные нашими краеведами и библиотекарями? Более того, в свою библиотеку они хотели приобрести не только книги, газеты, журналы и брошюры, связанные с историей церкви и духовенства, но и книги по истории нашего края и о людях, которые жили и трудились на весьегонской земле.

И тут началось невообразимое.

Мы собрали достаточно увесистую пачку газет "Воскресение" за разные годы и месяцы, которую много лет подряд (и уже назад) печатало Весьегонское благочиние. Далее мы собрали буклеты, которые были подготовлены Весьегонской центральной библиотекой о краеведческих книгах и новинках фонда (по Весьегонскому району). Оставалось самое непростое - собрать книги. Что-то мы смогли снова отпечатать (с разрешения и заказа авторов изданий) - это напрямую было оплачено Синодальной библиотекой исполнителям заказа. А что-то (точнее будет сказать всё) пришлось подарить из личной коллекции книг, подаренных авторами не в библиотеку (это ценность, которая стоит на учёте), а лично работникам на добрую дружескую память. Тяжело было расставаться с книгами, которые вряд ли будут переиздаваться в будущем, что придаёт им особую ценность для нас, как краеведов.

Но это было дело исключительной важности: пополнить фонд столичной библиотеки и навсегда оставить в ней след, "наследие" наших дорогих краеведов и коллег - вот, что грело нам душу и придавало гордости в процессе подготовки книг для отправки. Это были книги о библиотеке (Н.С. Зелов, С.Ю. Демидова, Г.Н. Савельева), краеведческие - Е.И. Селифоновой, А.И. Кондрашова, "Воспоминания" Н.И. Яндовской и ряд других.

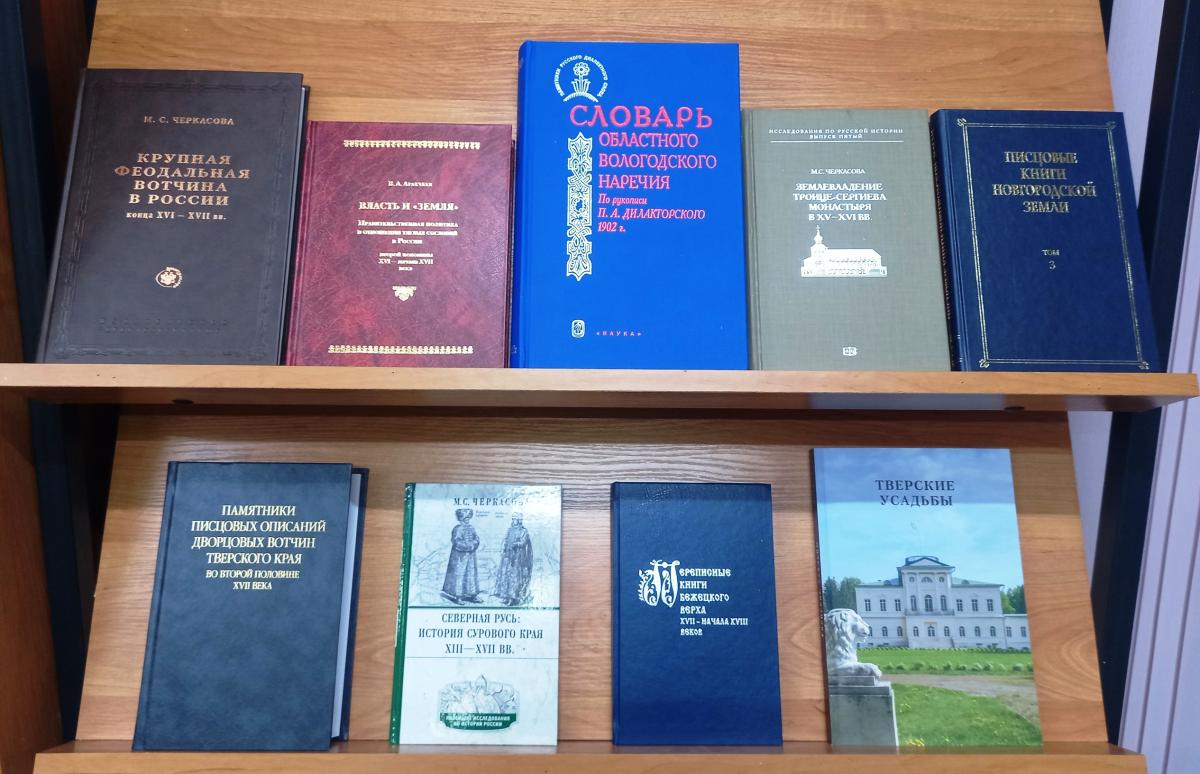

В свою очередь, Синодальная библиотека прислала нам по обмену целый ряд книг, которые также пополнили краеведческий фонд центральной библиотеки. Расскажем немного о них.

1. Стерлина В.В., Лотарева Д.Д., Петрочинина О.А. Тверские усадьбы: Каталог с картой расположения усадеб / Рус.усадьба. М. (Тверь: Парето-принт), 2019. 257 с.: ил. + карта на вкл. л.

Каталог включает краткие справочные сведения о 472 сохранившихся усадьбах Тверской области по данным за 2017–2018 гг. Для каждой усадьбы приводятся наиболее ранние упоминания в архивных и опубликованных источниках. Каталог снабжён алфавитными указателями усадеб, их владельцев и создателей. Прилагаемая карта Тверской области отображает все описанные в каталоге имения. Пример записи: "37. Ёгна (Иогны, Йогны, Югны), 58.679126, 36.886500 (Весьегонский у.). Древний населенный пункт, в 1619/20 г. поместье, часть которого принадлежало И.Г. Трусову, а другая часть с усадьбой – С.Я. Арцыбашеву. В 1713 г. было две усадьбы, которыми владели вдова С. Снаксарева и поручик Н.Л. Шухертов, другие два участка были в собственности майора И.С. Караулова и капитана Ф.Г. Трусова... В конце XIX в. хозяйкой усадьбы стала Ю.Э. Гронская (1846 – до 1910, урожд.Десятова), в 1890-х гг. был построен новый дом, названный «Колыбели». В 1910-х гг. старые постройки достались М.П. Гронской, а «Колыбели» – П.П. Гронскому (1883–1937), который в 1908 г. пристроил к дому мезонин. Гостем Гронского часто бывал художник И.Я. Билибин. В советское время дом использовался Макаровской средней школой, парк принадлежал колхозу. Сохранились руины дома П.П. Гронского, остатки парка, остатки некрополя на приходском кладбище в № 41 Макарово" (С. 31–32).

2. Черкасова М.С. Северная Русь: история сурового края XIII–XVII вв. М.: Центрполиграф (Технополис Москва), 2022. (Новейшие исследования по истории России).

Описание средневековой истории Северной Руси (Белозерской, Вологодской и Устюжской земель) от Древней Руси через удельный период к Московской Руси.

3. Черкасова М.С. Землевладение Троице-Сергиева монастыря в XV–XVI вв. М.: Археогр. центр (Наука), 1996.

Есть сведения о владениях монастыря в Бежецком Верхе. Содержит подробный обзор источников, а также многочисленные списки и таблицы, в частности: "Владения Троице-Сергиева монастыря, на приобретение которых не сохранилось документов..."; "Классификация описаний и обзор списков писцовых книг Троице-Сергиева монастыря 1592–1594 гг."; "Состав вотчины Троице-Сергиева монастыря в конце XVI в." и др.

4. Черкасова М.С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI–XVII веков: (По архиву Троице-Сергиевой лавры) / Рос.гос. арх. древ. актов. М.: Древлехранилище (Тула: Гриф и К), 2004.

Есть сведения о владениях монастыря в Бежецком Верхе. Как сообщается в авторском предисловии, книга "логически продолжает первый этап исследования Троицкой корпорации", относящийся к периоду 1392–1584 гг. На втором этапе автор исследовала землевладение Троице-Сергиева монастыря "не менее, чем в 40 уездах Российского государства, относящихся к разным регионам (Центр, Север, Поволжье, Юг)" с 1585 по 1703 г. (С. 7). Обширное приложение включает таблицы приписных (XV – начала XVIII в) и вотчинных (XVII в.) монастырей Троицкой корпорации; таблицу поуездного распределения жилых селений и их размерови пр. Кроме того, в конце издания опубликованы три карты-схемы: Троицкая духовная корпорация в XVI–XVII вв.; Землевладение и население Троицкой корпорации в XVII в.; Крупнейшие поселения Троице-Сергиева монастыря в Центре России в XVI–XVII вв. (со списком этих поселений).

5. Аракчеев В.А. Власть и "земля": Правительственная политика в отношении тяглых сословий в России второй половины XVI–начала XVII века / Отв. ред. А.П. Павлов; Ур.федер. ун-т им. Б.Н. Ельцина. М.: Древлехранилище (Чехов: Чех. Печ. двор), 2014.

Очень ценное издание. Помимо описания (и частично публикации) древнейших известных актов, относящихся к Бежецкому Верху, в книге рассказывается, как правильно понимать писцовые книги и что такое соха в посошном налогообложении, использовавшемся до 1679 г. Исследование посвящено состоянию российской системы местного управления и социально-экономическим отношениям правительства и тяглых сословий. Обсуждение вопроса о причинах закрепощения крестьян сопровождается публикацией малоизвестных исторических источников. Из содерж.: Проблемно-исторический очерк; Крестьянский отказ и поряд: социальные отношения в русской деревне XV–XVI вв.; Посадские люди в первой половине XVI в. и право перехода тяглых людей; "Приговор о кормлениях и службе" и вопрос о начале земской реформы; Ход земской реформы в 1550–х гг.; Закрепостительные мероприятия и вопрос об "урочных годах"... и др.

6. Писцовые книги Новгородской земли / Сост. К.В. Баранов; Рос.гос. арх. древ. актов. М.: Древлехранилище (Тула: Гриф и К), 2001. Т. 3. Писцовые книги Бежецкой пятины XVI века.

Вообще-то, Бежецкая пятина располагалась, в основном, западнее современного Бежецка. А для того, чтобы получить данные о поселениях Весьегонского района, следует искать документы Городецкой десятины. Но они-то, к сожалению, почти не сохранились.В третий том включены ранее не публиковавшиеся памятники писцовых и дозорных описаний Бежецкой пятины XVI в. (до 1560-х гг.): писцовые книги своеземческих земель 1526 г. и поместных земель половины Бежецкой пятины 1539 г., приправочные писцовые книги 1551 г., дозорные книги 1565–1568 гг. В приложения 1–4 включены вновь найденные фрагменты из писцовой книги Бежецкой пятины 1498/99 г. и дозорной книги 1564–66 г., а также дозорная книга церковных приходов новгородской кафедры в Бежецком Верхе середины 1570-х гг.

7. Памятники писцовых описаний дворцовых вотчин Тверского края второй половины XVII в.: Писцовые книги стольника Ф.М. Аксакова и московского дворянина Д.Г. Тютчева 1661–1670 гг. / Сост. А.И. Комисаренко, Н.Ю. Болотина, А.Ю. Кононова; Рос.гос. арх. древ. актов. М.; Спб.: Альянс-Архео (Спб.: Контраст), 2018.

Писцовые книги, опубликованные в настоящем сборнике, относятся к карельским поселениям тверского Бежецкого Верха и некоторых окрестных территорий: Бежецкого (= Городецкого) и Новоторжского уездов Тверской, Угличского и Ярославского уездов Ярославской губерний. Эти поселения начали образовываться с 40-х годов XVII века в результате исхода карел из шведского Кексгольмского лена. После русско-шведской войны 1656–1658 гг. стихийное переселение было поставлено под контроль приказа Тайных дел и организовано "с особенной, непривычной для московского правительства заботливостью и систематичностью" (С. 18). Не помешало даже то, что закреплённые за карелами-переселенцами "государевы пустоши" давно заросли, так как Бежецкий Верх запустел ещё во времена Опричнины. Карельских выходцев поместили на ближайших владельческих и монастырских землях, предоставив им льготы по отношению к русским крестьянам. Они "зделья не делали и податей не платили", но зато платили аренду собственникам земель. Процессы заселения карельских семей и их перехода от одного владельца-арендодателя к другому за 20-30 лет до начала их принудительного вывоза на очищенные от леса дворцовые пустоши (1698) отражены в опубликованных писцовых материалах.

8. Переписные книги Бежецкого Верха XVII – начала XVIII в. / Сост. А.В. Матисон. М.: Старая Басманная (Форгрейфер), 2020.

Книга включает три переписные книги города Бежецка (Бежецкого Верха, Городецка), составленные в 1646, 1677, 1717 гг. В приложении публикуется переписная книга оброчных объектов посадских людей в городе и уезде 1697–1699 гг., а также ведомость посадских людей 1709 г. Документы содержат обширную информацию практически о всех горожанах: посадских, бобылях, духовенстве, приказных и др.

9. Словарь областного вологодского наречия: По рукописи П.А. Дилакторского 1902 г. / Подгот.: А.Н. Левичкин, С.А. Мызников; РАН. Ин-т лингв. исслед. В традиц. орфографии. Спб.: Наука (Тип.изд-ва), 2006.

Словарь вологодского наречия был задуман П.А. Дилакторским как продолжение лексикографического описания севернорусских говоров наряду со «Словарем Архангельского областного наречия...» А. Подвысоцкого и «Словарем Олонецкого областного наречия...» Г. Куликовского, но по ряду причин опубликован этот труд был только в начале XXI в. Основной материал предваряет небольшая статья о жизни и творчестве П.А. Дилакторского. Примеры записей: "Батман (Вол. Гр. Кадн. Тот.). Вязка луку или чесноку, состоящая из 120 луковиц, сплетенных лыками, так что 4 луковицы составляют ширину батмана, а 30 длину: Я севодни продала 12 батманов с половиной, да больно дешево (Муромцев)" (С. 17). "Дошлый (Повс.) Догадливый, толковый, смышленый, хитрый, пройдоха, ловкий, дельный: Он дошлый мужик, как пить дасть: тебя обманет" (С. 111).

Ждём вас для знакомства с новыми книгами!

Елена Щепетова, библиограф центральной библиотеки