В 2025 году Весьегонской детской школе искусств исполняется 60 лет!

В 2025 году исполняется 60 лет Весьегонской детской музыкальной школе (позднее - школе искусств). В данной статье мы хотим предложить вам, наши дорогие читатели, воспоминания Петровой Прасковьи Петровны - бессменного руководителя школы с момента её появления и в последующие почти 25 лет. Многие педагоги, которые и сейчас работают в нашей музыкальной школе, прочитают о себе, вспомнят своих учителей, коллег, учеников. Повествование Прасковьи Петровны искреннее, живое, погружает нас в удивительный мир жизни школы во второй половине прошлого столетия. Много трудностей и проблем пришлось пережить её директору, всем сердцем переживающей за своё детище, когда школу нужно было организовать и обеспечить необходимой материально-технической базой. Но, не смотря на это, автор обо всем рассказывает легко, как бы принимая всё за неотъемлемые стороны жизни. Широка была и культурная жизнь коллектива учеников и преподавателей. Предлагаем вам самим совершить путешествие в историю и познакомиться с музыкальной школой...

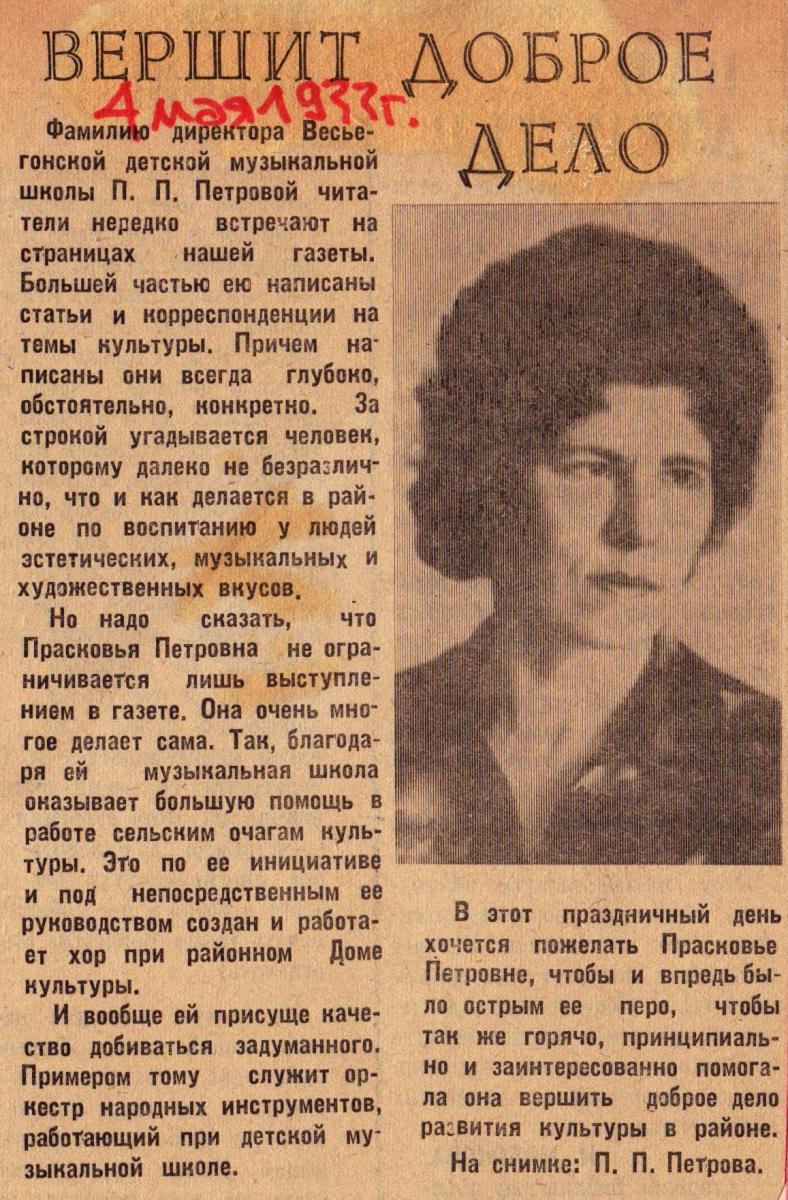

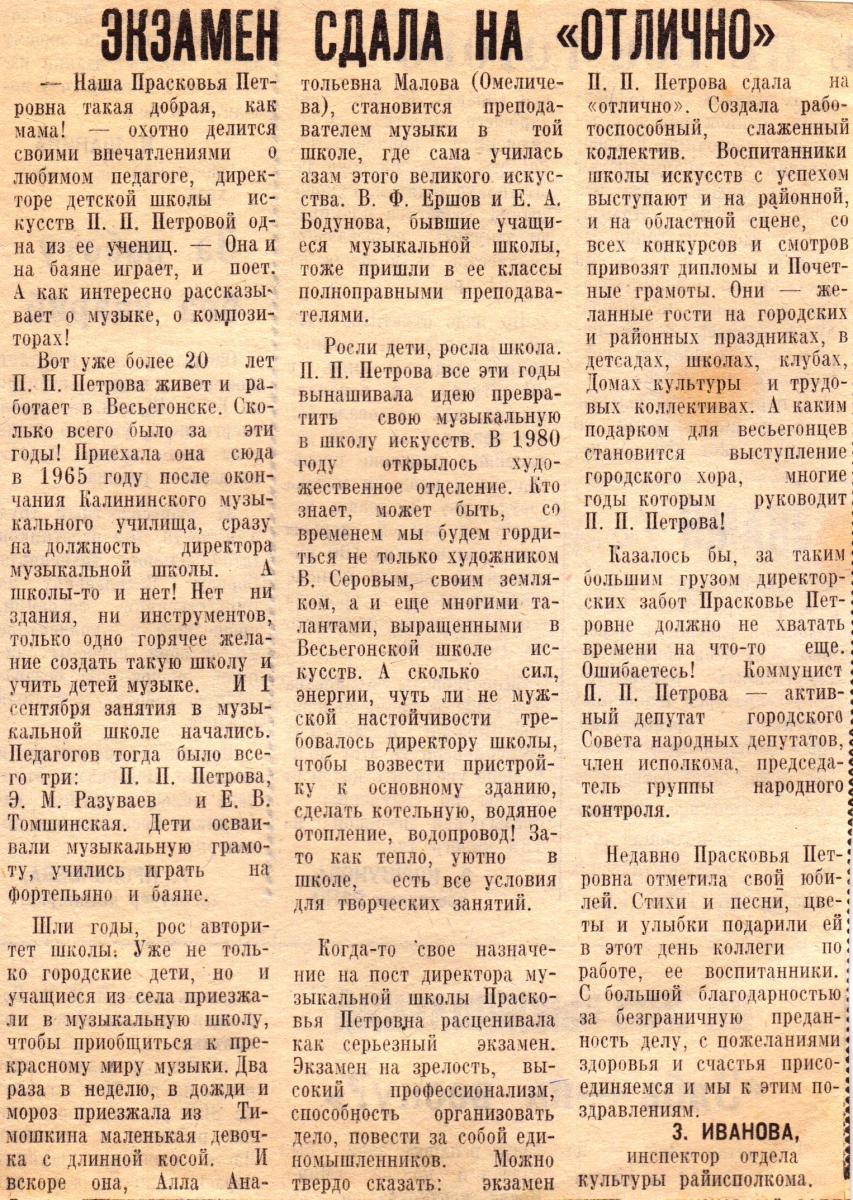

Петрова Прасковья Петровна родилась в 1933 году в деревне Нижняя Троица Кашинского района Калининской области. Окончила Кашинский зооветеринарный техникум, Калининское музыкальное училище. С 1965 г. до выхода на пенсию в 1989 г. – директор Весьегонской детской музыкальной школы.

ИСТОРИЯ ВЕСЬЕГОНСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Музыка... Древние греки считали её великим даром богов, а солнечного бога Аполлона – покровителем искусства, и особенно музыки. Его обычно изображали с кифарой в руках. В древнегреческом мифе об Орфее, в русской былине о певце-гусляре Садко, в легендах и сказаниях нашла выражение любовь человечества к музыке, восхищение её красотой. Древние греческие мудрецы Платон и Аристотель придавали музыке особое значение в воспитании разностороннего, гармонически развитого человека.

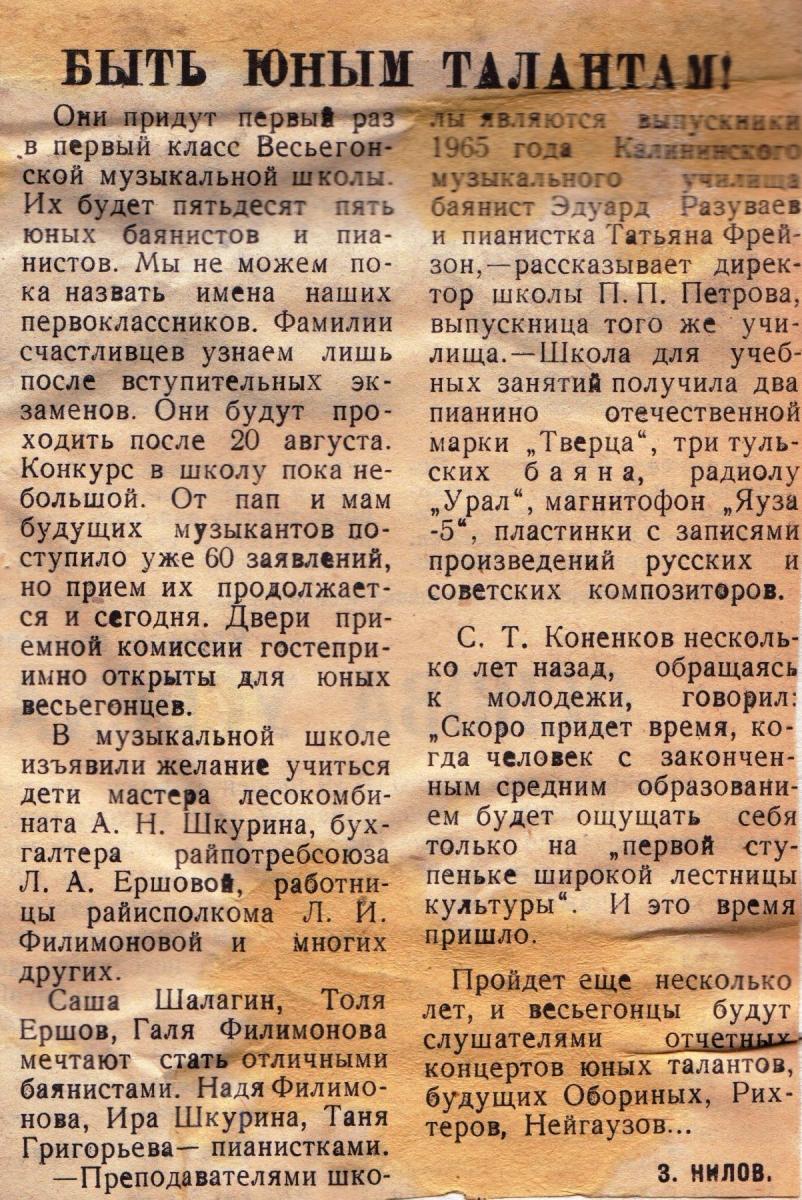

Детская музыкальная школа в городе Весьегонске была открыта в 1965 году одной из последних в области. По распределению областного управления культуры первыми педагогами в ней были выпускники Калининского (ныне Тверского) музыкального училища. Для начала предполагалось открытие двух классов: фортепиано (со сроком обучения 7 лет) и баяна (со сроком обучения 5 лет). Преподавателями стали Татьяна Григорьевна Фрейзон и

Эдуард Михайлович Разуваев, получившие в училище соответствующие специальности. Директором была назначена выпускница

дирижерско-хорового отделения Прасковья Петровна Петрова, которая и стала основателем школы и её бессменным руководителем в течение 24 лет. В городе специалистов ждали, почти сразу обеспечили жильём. А для школы уже был куплен один инструмент – пианино.

Первого сентября 1965 года порог музыкальной школы перешагнули 60 детей в возрасте от 7 до 13 лет, предварительно прошедшие строгий экзамен на музыкальный слух, музыкальную память и чувство ритма. Между тем здания для школы ещё не было. Первое полугодие педагог Э.М. Разуваев занимался со своими учениками в СШ № 2, а остальные – в старом Доме культуры: Т.Г. Фрейзон – на сцене, потому что там стояло пианино, а П.П. Петрова – в артистической комнате.

Затем под школу отвели первый этаж нынешней районной библиотеки. Помещение было разгорожено на четыре комнаты: три служили классами фортепиано, баяна и учительской, а четвертая, более просторная – для занятий сольфеджио, хора и ансамбля баянистов. В этом помещении школа «прожила» 4 года, пока для неё перестраивали здание бывшей редакции и типографии на улице Пролетарской.

На первых порах мы были рады и этому, хотя абсолютная слышимость между классами создавала неудобства во время занятий. Также были трудности в приобретении музыкальных инструментов, записывающей и проигрывающей аппаратуры. Денег выделялось достаточно, но освоить их было сложно. Существовала непонятная нам система: за наличный расчёт можно было приобрести товаров на сумму не более 10 рублей, а музыкальные инструменты не входили в список товаров, предназначенных к оплате через платёжные поручения. Позднее мы сталкивались с этой проблемой и при покупке материалов для текущего ремонта школы. Спасибо тогдашней заведующей отделом культуры Зинаиде Константиновне Ивановой, которая всегда находила выход и хорошо помогала, особенно в первые годы.

По мере развития школы и открытия в ней новых классов материальная база постепенно укреплялась.

Значение такого события, как открытие в городе музыкальной школы, трудно переоценить. Получив в школе начальное музыкальное образование, наиболее способные выпускники имели возможность продолжить обучение в средних музыкальных учебных заведениях, а значит, приобрести в перспективе профессию музыканта, что многие и сделали. К тому же школа благоприятно повлияла на культурную жизнь в городе и районе.

Но вернемся к ученикам. Согласно заявлениям родителей учиться игре на фортепиано у педагога Т.Г. Фрейзон стали 30 человек; игре на баяне у педагога Э.М. Разуваева – 25 и у П.П. Петровой – 5. Нагрузка была очень большая, но недолго. Уже в первом месяце начался отсев, многие дети и родители поняли, что это не какой-то кружок, а школа с точным индивидуальным расписанием, конкретными домашними заданиями и, самое главное, обязательным наличием инструмента дома. К тому же – платная. Не все дети в состоянии были совмещать обучение в двух школах: общеобразовательной и музыкальной. Мы не очень огорчились «отсеву», так как приняли учеников с «запасом». В течение первой четверти контингент пришел в норму, и работа продолжалась согласно учебному плану.

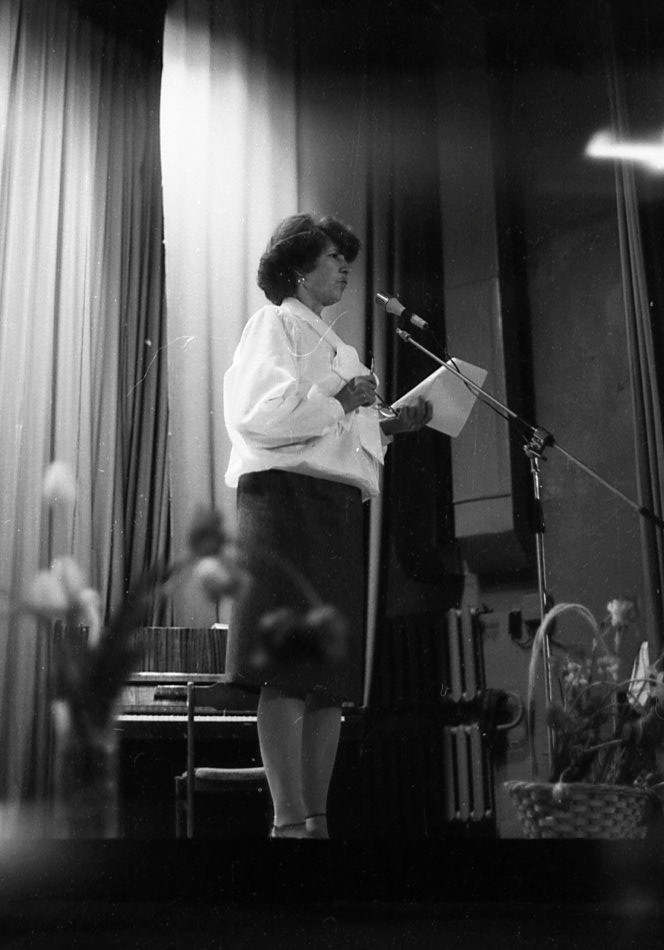

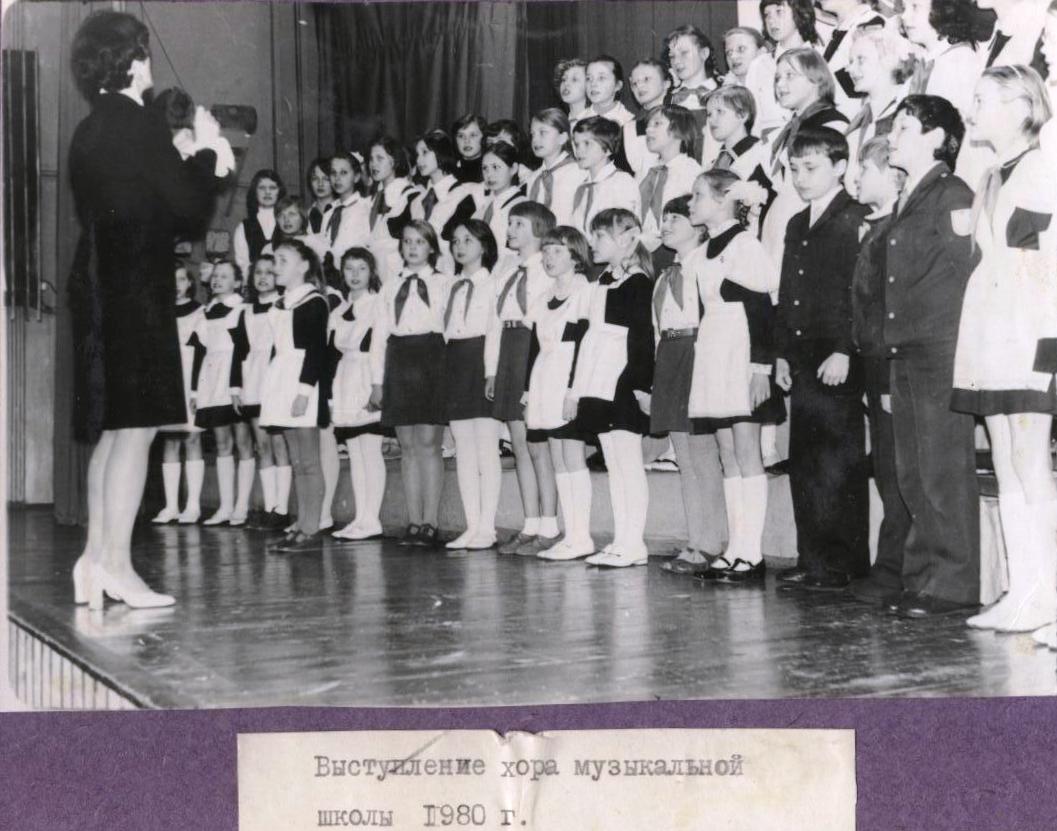

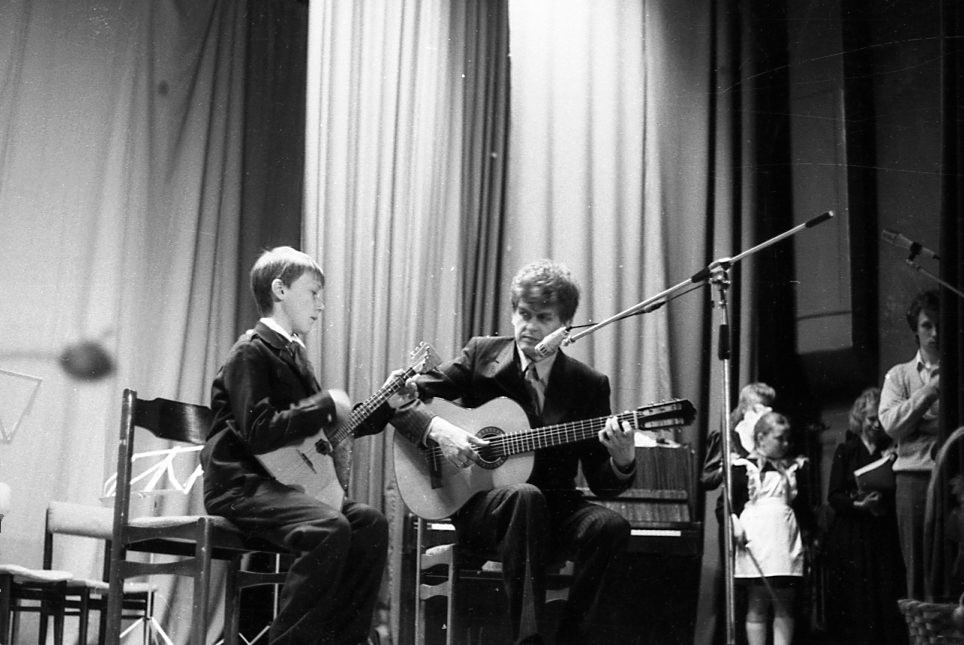

А.М. Феклистова с воспитанниками на сцене районного Дома культуры. 1980-е годы.

Весной 1966 года в районном Доме культуры учащиеся и педагоги детской музыкальной школы (далее – ДМШ) дали свой первый отчетный концерт. Он вызвал большой интерес, на него пришли целыми семьями, и не только те, чьи дети уже учатся и на этом концерте будут играть, но и те, кто хотел бы привести своих на новый учебный год. Концерт освещался в местной печати и стал хорошей рекламой для следующего набора.

Уже тогда, после первого года обучения, среди более или менее ровной игры детей на этом концерте привлекла внимание зрителей игра Аллы Омеличевой из класса П.П. Петровой. Эту удивительную девочку из деревни Тимошкино приняли на «авось», поскольку не было гарантии, что она сможет минимум два раза в неделю приезжать в Весьегонск, пропуская общеобразовательную школу. Но Алла так самозабвенно любила русскую гармошку, что отказать в приёме ей было невозможно. По субботам и воскресеньям заниматься с ней согласилась П.П. Петрова, сама владеющая баяном в пределах второго класса ДМШ... Но правильно сказал кто-то из великих: «Попадаются такие ученики, которых не может испортить никакой учитель». Это про Аллу. В течение трех лет педагог и ученица работали без выходных, даже в каникулы занимались, так как в городских и сельских школах они (каникулы) не совпадали. Всех удивляла работоспособность девочки.

В 1968 году, после трёхлетнего обучения вместо пятилетнего, Алла успешно поступила в Калининское музыкальное училище в класс баяна. Это была первая «ласточка», вылетевшая из Весьегонской ДМШ и через четыре года, в 1972 году, вернувшаяся в неё в качестве педагога.

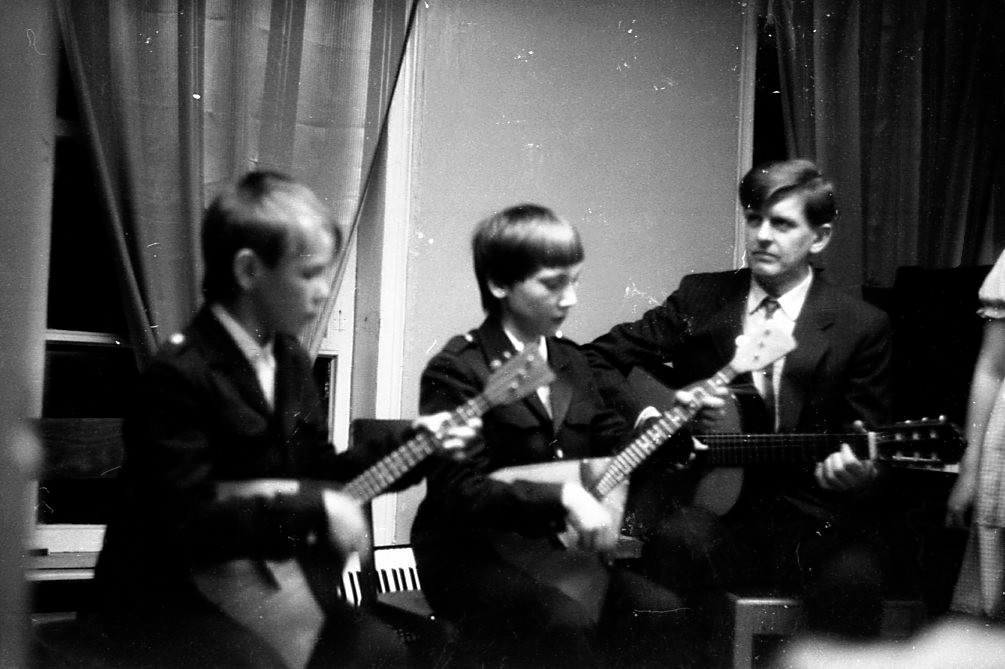

Вся дальнейшая судьба Аллы неразрывно связана с судьбой нашей школы, и читатель еще не раз встретится с этим именем в моем повествовании. А тогда это был первый, свой, «доморощенный» специалист – надёжная гарантия стабильности класса баянистов. (Этому классу вообще, по сравнению с другими, повезло. 13 лет преподавал баян Э.М. Разуваев – разносторонне образованный музыкант. Кроме баяна, он умел играть на гитаре, и мальчишки тянулись к нему, а он учил их основным приёмам звукоизвлечения из гитарных струн, показывал им, как взять основные аккорды на гитаре. Среди тех ребят были Володя Ершов и Женя Романов, которые впоследствии продолжили музыкальное образование именно на гитаре, а не на баяне. В учительском ансамбле русских народных инструментов Эдуард Михайлович играл на балалайке. Забегая вперед с полной уверенностью заявляю, что возникновением классов баяна, аккордеона и гитары школа обязана именно Э.М. Разуваеву).

Алле Анатольевне посчастливилось начинать свою педагогическую деятельность рядом с опытным коллегой. Она набиралась опыта, посещая его уроки, играла вместе с учениками в оркестре баянистов, которым Эдуард Михайлович руководил, а когда в 1978 году он уволился, Алла Анатольевна (в замужестве Малова) возглавила и класс, и оркестр.

Проблема подготовки собственных педагогических кадров, особенно пианистов и теоретиков, встала перед школой уже после первого года её существования. Как правило, на эти отделения в училище поступали выпускники калининских музыкальных школ и по окончании его очень неохотно распределялись на периферию. В лучшем случае отрабатывали положенные три года, а то и меньше, стараясь под любым предлогом уехать домой. Такая же участь постигла и нашу школу. Т.Г. Фрейзон проработала всего один год, вышла замуж в Калинине и уехала к мужу. Ей на смену приехал Николай Николаевич Устинов – замечательная личность. Трудно определить, кем он был больше – пианистом или артистом. В школе его любили дети, в его классе был минимальный «отсев», а в Доме культуры его обожали зрители, так как любые роли, даже женские, он блестяще играл в народном театре, которым руководила Нина Васильевна Верхоланцева. Например, в маленькой трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» профессионально предстал в образе «играющего» Моцарта, т.е. Моцарт-Устинов исполнял (сам, а не дублер) начало «Реквиема». Это большая редкость, во всяком случае, мне не известно, чтобы Моцарта в театре играл актер-пианист. Он проработал у нас два года. В 1968 году его призвали в армию, и к нам он больше не вернулся. Известно только, что после службы окончил театральный вуз. Никакими другими подробностями о его жизни мы не располагаем.

Н.Н. Устинов. 1968 год.

Следующим преподавателем по фортепиано была Елена Владимировна Юдина (в замужестве Томшинская). Нам казалось, что с её появлением закончилась «текучка» преподавателей-пианистов. Она вышла замуж за весьегонца, родила двоих сыновей. У нас она проработала 12 лет (1968-1980). Была прекрасным педагогом и концертмейстером. Именно её ученица Галя Белозёрова стала первой из весьегонцев участницей областного конкурса пианистов. А в 1978 году к нам приехала первая ученица Е.В. Томшинской – Любовь Александровна Парамонова – с дипломом Череповецкого музыкального училища. Два пианиста в школе – это залог благополучия, стабильности, взаимовыручки, соревнования за лучшую успеваемость.

Но случилась беда: у Елены Владимировны умер муж, и она с детьми уехала к родителям в г. Дмитров Московской области. Приезжая в Весьегонск на могилу мужа, рассказывала, что работает ведущим педагогом в Дмитровской ДМШ (в одной из дмитровских детских музыкальных школ), что с теплотой и благодарностью вспоминает годы, прожитые в нашем городе, и, конечно, нашу музыкальную школу, её маленький, но очень дружный педагогический коллектив.

После отъезда Е.В. Томшинской вся нагрузка легла на Любовь Александровну, блестящего педагога, какого в нашей школе не было ни до неё, ни после. Проработала она у нас всего четыре года. Этот период ознаменовался победными выступлениями Лены Кезиной на зональном конкурсе в Бежецке, Лены Турбановой – на областном. Любовь Александровна так любила свою работу, так интересно вела обучение, что все ученики, которым посчастливилось у неё заниматься, вспоминают только её и сравнивают всех других только с ней. Очень жаль, что Л.А. Парамонова у нас не задержалась.

А дальше... учителя сменялись, не оставляя глубоких следов в памяти детей и родителей. Хотя, истины ради, не могу не назвать Марину Филипповну Попову. Была хорошим педагогом и человеком. Добрая, отзывчивая, безотказная, но несколько неорганизованная. Это ей прощалось. Опять же, проработала она только четыре года (1981-1985). А в 1986 году уволилась А.Н. Белоус. И так до 1988 года мы перебивались в основном «совместителями», потому что ждали свою выпускницу — Елену Вадимовну Турбанову.

Все это я пишу затем, чтобы рассказать, как трудно (в отличие от баянного) проходило становление фортепианного класса, сколько забот и тревог принесла частая смена преподавателей, как она отражалась на качестве обучения. Порой казалось, что наша школа – это учебная база для прохождения практики: поработают, наберутся опыта и уезжают. А во время декретных отпусков Е.В. Томшинской работали студенты III-IVкурсов музыкального училища. Иногда получалось так, что ученик за семь лет обучения (невольно) сменял до пяти педагогов (!). И не случайно на фортепианное отделение Калининского музыкального училища из нашей школы только в 1984 году, через 19 лет после её открытия, поступила Лена Турбанова, девочка с исключительными музыкальными данными. И с учителями ей повезло. Как я уже упоминала, четыре года из семи она училась у Л.А. Парамоновой, которая дала ей столько, сколько другие не получали и за семь лет. В училище Лена попала к одному из опытнейших педагогов, Александру Львовичу Бурштейну. В результате в Весьегонск вернулся высококвалифицированный специалист, влюблённый в музыку, мечтающий работать с детьми так, как учили её лучшие учителя.

В отличие от пианистов, уже из первого выпускного класса баяна в 1970 году трое продолжили своё музыкальное образование, окончив в разные годы Калининское музыкальное училище: Владимир Ершов, Татьяна Богданова и Евгений Романов. Все вернулись в родную школу, и позднее я расскажу о каждом из них.

Я погрешила перед истиной, написав, что Лена Турбанова была первой студенткой училища из фортепианного класса. Исправляю ошибку. В 1971 году (после шести лет обучения в школе вместо семи) в музыкальное училище поступил Николай Никушин, но не на фортепианное отделение, а на теоретическое. Надо сказать, что ученик он был способный, целеустремлённый. На него-то мы и возлагали большие надежды, так как преподавание теоретических дисциплин сталкивалось с такими же проблемами, как и фортепиано, где педагоги менялись каждые два-три года: Л.Г. Иванова, О.В. Жужлева, Н.А. Силкова, В.И. Шаманская.

Никушина ждали как панацею, тем более, что родители заверили: у сына есть отсрочка от армии. Другой заявки на специалиста мы не подавали. Николай Николаевич окончил училище в 1975 году. Однако, проработав два месяца и 10 дней, ушёл в армию: оказалось, что семейный совет решил не откладывать в долгий ящик срок службы. Так школа, для которой такой поступок был ударом «ниже пояса», осталась без педагога. Хорошо, что к тому времени в детских садах и общеобразовательных школах были квалифицированные учителя музыки – особенно Лариса Николаевна Хохрякова, Людмила Васильевна Балабанова, Алевтина Михайловна Феклистова. (Последняя затем перешла к нам на постоянную работу, о ней впереди особый разговор). Они здорово выручали, работая совместителями.

После службы в армии Н.Н. Никушин проработал в ДМШ ещё три года. Этот человек стремился сделать карьеру, и не обязательно музыкальную. Из школы он перешёл на работу в РДК на должность директора, а через некоторое время стал заведующим отделом культуры, затем председателем городского совета, далее – управляющим Сбербанком и даже баллотировался в главы района. В конце концов, уехал под Таганрог и завел там своё дело.

Но, как бы то ни было, школа развивалась, каждый год выпуская и вновь принимая детей. Обучение только на двух инструментах казалось уже неперспективным, потому что «отсев» плюс выпуск практически равнялись приёму, то есть число учащихся почти не увеличивалось.

В 1971 году Э.М. Разуваев предложил принять несколько человек для обучения на аккордеоне и сам же согласился их обучать (как потом оказалось, очень успешно). Срок обучения – также 5 лет. Среди принятых была Лена Илюхина, с первого класса и до последнего – лучшая ученица среди аккордеонистов. Естественным было то, что она продолжила учёбу в музыкальном училище, окончив которое в 1980 году, вернулась на работу в свою школу. Именно этот год мы считаем годом открытия нового класса - аккордеона. Лена работала так же хорошо, как и училась. Её ученики побеждали в конкурсах, а участие аккордеонистов в оркестре А.А. Маловой придало ему новое звучание.

Среди сильных учеников в классе Елены Анатольевны Илюхиной (Бодуновой) была Наташа Чернонебова. В ней учительница видела свою преемницу и не уехала из Весьегонска, пока Наташа не закончила музыкальное училище, и не вернулась домой. Сейчас Наталья Витальевна Веселова (по мужу) ведёт в школе класс аккордеона. Е.А. Бодунова живёт и работает в Череповце, пишет стихи и музыку к ним, а первый исполнитель её сочинений – молодёжный коллектив, которым она руководит.

В 1975 году Калининское музыкальное училище закончила наша ученица Татьяна Гурьевна Богданова (в дальнейшем Байлова). С целью подготовки баянистов для сельских клубов и Домов культуры отдел культуры решил открыть филиал ДМШ в селе Кесьма. Провели набор, приняли 6 человек. Занятия проходили в Доме культуры. Для Кесьмы такой специалист, каким была Татьяна Гурьевна, – просто находка. Окончив нашу школу по классу баяна, а музыкальное училище – по хоровому дирижированию, она много помогала художественным коллективам Кесемского СДК: вела там хор, вокальные ансамбли и сама пела в них. Филиал просуществовал всего три года. Татьяна Гурьевна была переведена в основную школу, в Весьегонск. После увольнения Э.М. Разуваева взяла часть учеников из его класса. Проработала до 1984 года и уехала в Тосно Ленинградской области, где мужу предоставили работу и благоустроенное жильё.

В 1976 году Весьегонская ДМШ серьёзно заявила о себе на областном уровне. Этот год был объявлен конкурсным по методической работе среди педагогов школ. Одной из форм этой работы является исполнительская деятельность как средство повышения квалификации. Мы выбрали именно эту форму, но встал вопрос о приобретении хороших инструментов. В школе имелись обычные «ширпотребовские» баяны марки «Этюд» для учащихся. Концертные же делали только в Туле по индивидуальным заказам для филармоний, знаменитых артистов, прославленных народных коллективов. Мы решили рискнуть. Составив заявку с объяснением необходимости в заказных баянах, заручившись письмом райкома партии и взяв несколько копчёных рыбин, я поехала в Тулу, прямо на фабрику. В отделе заказов нашу заявку не приняли, и я решила положить на стол пакетик с рыбой, чем ещё больше рассердила чиновника. Встала, чтобы уйти, а он вдогонку: «Заберите это!» Стала убеждать его, что этот маленький презент – визитная карточка нашего города и мне очень жаль, но придётся всё выбросить, потому что много заказов на продукты, которые я должна купить в Москве... Сжалился! «Вернитесь, – сказал, – давайте Вашу заявку». Заказ был принят с указанием срока выполнения. Так школа получила два замечательных концертных баяна; ездил за ними Э.М. Разуваев. На них-то на заключительном этапе конкурса в Калинине и выступал наш дуэт А.А. Омеличева – Э.М. Разуваев. Это было лучшее выступление. Исполнителей долго не отпускали со сцены. А играли они «Саратовские переборы» в обработке Кузнецова.

Руководство училища (там проходил заключительный концерт) с удивлением отметило, что маленькая весьегонская школа имеет такие замечательные инструменты, даже спросили: «Чьи у вас баяны? Свои?!» Вскоре на Московской баянной фабрике мы без особых трудностей приобрели комплект оркестровых баянов.

Как я уже говорила, в средней школе № 2 уроки музыки вела учительница с высшим музыкальным образованием – Алевтина Михайловна Феклистова, талантливый педагог и очень грамотный музыкант. Она согласилась помочь нам, когда в начале 1975-76 учебного года «патриотизм» Н.Н. Никушина оставил нас без теоретика, и стала вести по совместительству сольфеджио (6 часов в неделю). Основная же специальность этого педагога – русские народные инструменты: баян, домра, балалайка, а самая заветная её мечта – создать оркестр русских народных инструментов. Она попросила, чтобы ей позволили сделать это на базе нашей школы. Счастливая идея, редкая находка! Приобрели оркестровые инструменты. Алевтина Михайловна привлекла и ознакомила с приёмами игры на струнных народных инструментах не только баянистов, но и многих пианистов. А Света Закатилова подала заявление для обучения на домре. На то время это была единственная ученица в первом классе.

Весной 1976 года на отчётном концерте играли уже два оркестра: баянный, под руководством Э.М. Разуваева, и струнный, под руководством А.М. Феклистовой. Это послужило замечательной пропагандой струнных народных инструментов.

С 1 сентября 1977 года Алевтина Михайловна перешла в ДМШ на постоянную работу. Так открылся класс домры и балалайки со сроком обучения 5 лет. Плата за обучение на этих инструментах была 1 рубль 50 коп. в месяц, в то время как за баян или фортепиано она зависела от совокупного дохода родителей. Самая высокая составляла 23 рубля. А поскольку появились учащиеся, специально обучающиеся игре на домре и балалайке, то и оркестр заиграл более сложные произведения. Первая победа – III место на областном конкурсе оркестров в 1980 году. Исполнялись три произведения, но я до сих пор помню одно – русскую народную песню «Во поле берёза стояла». В ней у партии баяна была ритмически сложная каденция (это как бы связка между разделами музыкального произведения, когда весь оркестр молчит, а она звучит только у одного инструмента, в данном случае – у баяна). Исполнять её должен был Саша Кашин. Момент очень напряженный. Все замерли в ожидании: справится ли ученик, не собьётся, не растеряется ли?! А когда Саша с блеском, с необыкновенной лёгкостью и изяществом «отчеканил» эти несколько заковыристых тактов и точно вступил весь оркестр, в разных концах зала многие зрители не удержались и зааплодировали. Это были минуты счастья и гордости за нашу школу.

В 1979 году открывается класс гитары. Преподавателем становится наш ученик из первого выпуска, Владимир Фёдорович Ершов. Это самородок. Он родился музыкантом. Всё его музыкальное образование шло как-то «не по пути», то есть баяном занимался у хоровика Петровой, познакомился с гитарой у баяниста Разуваева. В музыкальное училище пошёл не сразу после школы, а проработав год и отслужив в армии. Поступил без проблем: на гитаре он уже играл.

С появлением Владимира Фёдоровича в школе по-новому зазвучала балалайка, так как новый учитель, кроме преподавания, стал аккомпанировать балалаечникам. Это было ни с чем не сравнимое звучание! Как выяснилось, такого не практиковали ни в одной школе области. Это «содружество» струн, как и творческое содружество двух талантливых музыкантов – Алевтины Михайловны Феклистовой и Владимира Фёдоровича Ершова – прославило Весьегонскую ДМШ. На протяжении многих лет не было ни одного конкурса исполнителей на народных инструментах, в которых бы ученики А.М. Феклистовой не становились сильнейшими. В марте 1982 года, победив на зональном конкурсе в Бежецке, её ученицы стали лучшими на областном. I место заняла Алла Егорова (балалайка) – концертмейстер В.Ф. Ершов. Выступление было настолько ярким, что многие аплодировали стоя. Она исполняла вариации на мелодию романса «Я встретил Вас». Незабываемо!!! II место заняла Наташа Беляева (домра) – концертмейстер Л.A. Парамонова.

Весной 1985 года на конкурсе ансамблей русских народных инструментов I место занял дуэт балалаечников: Саша Кочнев и Серёжа Баутин (также под аккомпанемент В.Ф. Ершова – гитара). А в марте 1986 года Весьегонская ДМШ стала победительницей в трёх номинациях! Лучшим было признано выступление балалаечника Саши Кочнева (концертмейстер В.Ф. Ершов). Лучшей признана «школа» А.М. Феклистовой. Лучшим концертмейстером признан В.Ф. Ершов. Это был триумф!!! Все получили дипломы и грамоты, а школе подарили концертную балалайку.

Алевтина Михайловна ушла на заслуженный отдых в октябре 1993 года, подготовив себе достойную смену. С оркестром и классом струнных народных инструментов работает её бывшая ученица Татьяна Алексеевна Долгова (Смирнова). Но всё так же балалайка звучит под гитару В.Ф. Ершова...

Больше всех заявлений в ДМШ подают на гитару именно в класс Владимира Фёдоровича. А его выпускники без проблем поступают в средние специальные музыкальные учебные заведения и успешно их заканчивают. Сам Владимир Фёдорович может всё: играть на гитаре, баяне, ударных, петь, сочинять, делать обработки и переложения музыкальных произведений, подбирать аккомпанемент и многое другое.

В 1981 году открывается художественное отделение (со сроком обучения 4 года), а плата за обучение – 3 рубля 50 коп. в месяц. Школа из музыкальной становится детской школой искусств (ДШИ). Первым преподавателем художественного отделения стала выпускница Калининского художественного училища им. Венецианова Наталья Евгеньевна Попова. Красивая, хрупкая (мы звали её француженкой) и очень талантливая, она одна вела все положенные по учебному плану предметы: живопись, рисунок, эстамп, историю искусств. У неё был исключительный вкус во всём, в том числе в одежде, которую себе она шила сама. В свободное время Наталья Евгеньевна делала эскизы костюмов для артистов народного театра при РДК, руководимого О.В. Иванушковой. В школе со своими учениками создавала необычные новогодние костюмы. Особенно запомнилась «Баба-Яга» – в тряпье, с горбом, а на нём, как живой, гриб-поганка на ножке – стоит не колыхнется. Восторгу ребят не было предела.

С выдумкой и глубоким смыслом Наталья Евгеньевна оформляла школьную стенную газету. Вот и сейчас как будто вижу одну из них: школа стоит как бы на возвышенности, а к её входу с трёх сторон на песке тянутся чёткие отпечатки детских следов. Здорово! Работы её учеников были отмечены грамотами на областной выставке детского художественного творчества. Особое внимание художественный совет обратил на картинку Светы Ефимовой «Сорока».

Проработала Н.Е. Попова (Горшенина) у нас шесть лет, но чувствовалось, что такой творческой, в вечном поиске натуре в Весьегонске «тесно». Они с мужем уехали в Казахстан, родили там двоих детей, но потом Наталья Евгеньевна вернулась к родителям в Калинин.

После её отъезда другого специалиста нам не прислали. Год с небольшим художественное отделение вёл Геннадий Геннадьевич Угрюмов. К большому сожалению, он уволился. Дальнейшая судьба этого отделения мне не известна, знаю только, что на момент моего повествования его нет. Также знаю, что открыто хореографическое отделение и школа сохранила за собой название школы искусств.

С закрытием художественного отделения я не могу смириться до сих пор, наверное, потому что для руководства школы это был, пожалуй, самый «трудный ребёнок». Первый год художники занимались в зрительном зале. Это было очень неудобно, так как в нём почти ежедневно проходили репетиции хора, оркестров, концерты, родительские собрания и т.д. И каждый раз художникам приходилось расставлять и убирать стулья, мольберты, краски, кисти, бумагу, подиумы...

На 1982-83 учебный год заключили договор бессрочной аренды на отдельное помещение в клубе винзавода. Создали все условия для занятий: заменили освещение на дневное, повесили шторы на окна, перевезли всё «рисовальное» хозяйство. Но... сменился директор завода. Новое руководство, нарушив договор аренды, без предупреждения, во время летних каникул, вселило в наш класс солдат, нанятых где-то для строительства склада. 1 сентября мы пришли в ужас! Художественный класс превратился в свинарник! Исчезли кисти, краски, диапроектор, в общем – всё. Остались только мольберты. Мы вернулись в зал. По этому поводу была большая статья в местной газете, много разбирательств в райкоме партии. В результате областное управление культуры выделило 25 тысяч рублей, и мы срочно начали делать хозяйственным способом пристройку к школе. Это значит, что выделили только деньги. Всё остальное: стройматериалы, радиаторы отопления, электрические провода, шифер, краски, стекло – в общем, всё-всё, вплоть до оконных шпингалетов, нужно было где-то искать. Предприятия города шли нам навстречу, особенно большую помощь оказал химлесхоз и его директор В.А. Бобошин, а также директор райсельхозхимии В.В. Саров. Бригады строителей, сантехников, отделочников тоже нанимали со стороны. Устраивали субботники, чтобы помочь строителям, работали на них и педагоги, и технический персонал, иногда даже и родители. Построили за одно лето не только само здание, но и новую котельную, поскольку увеличение площади отопления потребовало более мощного котла. Провели водопровод, ведь художникам без воды не обойтись. Пристройка получилась очень светлая, просторная и тёплая. На первом этаже разместился класс А.М. Феклистовой со всем оркестром, класс гитары и маленькая нотная библиотека. Второй этаж полностью заняли художники. Все были счастливы! Но недолго.

В январе из-за очень низкой температуры воздуха на улице и неопытности кочегара именно в пристройке замёрзли и лопнули все батареи. Оркестр опять вернулся в тесный класс, а художники – в зал. Уже летом полностью заменили всю отопительную систему. Всё наладилось. Работали и радовались делу рук своих.

В годы перестройки школе предоставили здание бывшего райисполкома, который, в свою очередь, переехал в бывший райком партии. А в ДИШ разместился Дом школьника – аналог Дома пионеров. При новом хозяине случился пожар, и здание вместе с новой пристройкой сгорело. Вспоминать об этом очень тяжело. Мне кажется, что после этого пожара обуглилась моя душа. Сколько было вложено сил, средств, времени, любви – и всё напрасно...

В 1982 году открывается класс скрипки, со сроком обучения, как и у пианистов, 7 лет. Оплата – 1 рубль 50 коп., как и на всех струнных. Первым педагогом была выпускница Калининского музыкального училища Елена Александровна Аксёнова – удивительно смелая, без комплексов, общительная и добрая. Она сразу пошла со своей скрипкой в общеобразовательные школы, играла перед учениками и учителями и набрала себе в первый класс шесть девочек и одного мальчика. Елена Александровна любила свою работу, с удовольствием и много играла для любой аудитории, самозабвенно занималась с детьми. В марте 1983 года, когда её первоклашки едва научились играть маленькие пьески, четверых из них она повезла на конкурс скрипачей в Калинин (хотя по условиям конкурса начинающий педагог мог в нём не участвовать, тем более с начинающими учениками). Успеха дети, конечно, не имели. Но смелость И стремление педагога показать свою работу отметили и похвалили. А заместитель начальника областного управления культуры, Юрий Петрович Гордеев, сказал: «Я не удивлюсь, если в Весьегонске откроют класс арфы».

Елена Александровна располагала к себе всех: и детей, и взрослых. Её очень любили и родители, и мы, не говоря уже об учениках. К сожалению, проработала она у нас только четыре года, но и за этот срок сумела подготовить ученицу Марину Аханину для поступления в музыкальное училище в класс альта.

Е.А. Аксёнову сменила И.В. Берестенко, проработавшая всего один год и никакой памяти о себе не оставившая. Она пыталась экспериментировать – в подготовительном классе ввести групповой метод обучения игре на скрипке. Скорее всего, она сама не очень владела этим методом, и, естественно, ничего из этого не получилось. Наоборот, многие отсеялись. Весной Инна Владимировна уехала (скорей, сбежала) к родителям в Москву без трудовой книжки, а класс остался без педагога.

Елену Викторовну Смирнову (в замужестве Посохину) распределили после училища в Красный Холм. Но там класса скрипки не было, и открывать его не собирались. Молодой специалист осталась без работы. Не буду описывать, как мы её разыскали, но, к обоюдной радости, эта трудолюбивая девушка оказалась в Весьегонской ДИШ и закрепилась, думаю, навсегда. В нашем городе она нашла своё счастье, и скрипачи радуют зрителей на всех концертах своим исполнением, как солисты, так и ансамбль. Школе повезло с Еленой Викторовной.

Если говорить о везении, то нельзя умолчать ещё об одной счастливой случайности. После долгих мучений, связанных с частой сменой учителей теоретических дисциплин, школа обрела, наконец, постоянного специалиста-теоретика, а Ирина Станиславовна Пуликовская (в замужестве Шанина) неожиданно для себя связала свою судьбу с Весьегонском. Ей, окончившей Калининское музыкальное училище в 1984 году с «красным дипломом» и направлением в консерваторию, было предоставлено право выбора места работы. Она могла поехать в Кимры, откуда родом, но выбрала Весьегонск, чтобы выручить однокурсников: никто из них не хотел ехать в дальний и незнакомый город. Сама же Ирина была уверена, что поступит в вуз. Она не добрала одного балла. Пришлось ехать работать по распределению. Я думаю, что Ирина Станиславовна ни разу об этом не пожалела, так как здесь нашла свою «вторую половину», воспитала хорошего сына, а Московский институт культуры окончила заочно. Для школы Шанина — очень ценный педагог. Кроме теоретических дисциплин, она в совершенстве владеет фортепиано и имеет несколько учеников. Может в любой момент заменить концертмейстера, аккомпанируя с листа. С её подачи и под её руководством в школе работает фольклорное отделение, поёт детский фольклорный хор. По характеру Ирина Станиславовна человек настойчивый и открытый. Могла свободно выразить несогласие с точкой зрения директора и обосновать его.

В 1987 году была предпринята попытка открыть класс духовых инструментов. Преподавателем пригласили Александра Александровича Кашина. Он в своё время с лёгкостью окончил нашу школу по двум классам – баяна у А.А. Маловой и гитары у В.Ф. Ершова, а затем Московский институт культуры. Очень артистичен и музыкален. На духовые было подано только одно заявление – от Жени Соколова. Он проучился три года и бросил. Духовой класс не сложился...

Обучая детей игре на определённом инструменте и давая знания согласно учебному плану и утверждённым программам, школа старалась расширить музыкальный кругозор учащихся с помощью других (внешкольных) интересных и познавательных мероприятий. Так, ежегодно оплачивала тематические музыкальные лектории артистов областной филармонии, организовывала экскурсии на художественные выставки в Калинин, в Дом-музей П.И. Чайковского в г. Клин и на оперные спектакли в Москву, в Большой театр или Кремлёвский Дворец съездов. В разные годы учащиеся (в основном старших классов) смотрели и слушали оперы: «Царская невеста» Р.-Корсакова, «Борис Годунов» Мусоргского, «Севильский цирюльник» Россини, «Чио-чио-сан» Пуччини, балет «Калина красная» по Шукшину. А оперу «Князь Игорь» Бородина посмотрели два раза, естественно, с разными группами детей. Побывали в театре «Ромэн». Значение таких поездок переоценить невозможно. Кроме зрительного восприятия драматического действия, происходящего на сцене, костюмов, декораций, наши учащиеся слышали прекрасные голоса и симфоническую музыку. В антрактах подходили к оркестровой яме. Здесь педагоги рассказывали детям о незнакомых инструментах: арфе, виолончели, духовых – медных и деревянных. Впечатлений хватало на целый год, а возможно, и на всю жизнь, так как у большинства из ребят другой возможности побывать в опере не будет. К тому же это был живой урок музыкальной литературы.

Случались, конечно, и казусы. С большой группой детей в Москве сложно ориентироваться. Мы всегда ездили с ночёвкой, чтобы в театр дети шли отдохнувшими, готовыми к восприятию. Первый раз ночевали в каком-то школьном интернате, от которого до Большого театра надо было добираться на автобусе и метро. Случилось так, что в нужный автобус зашла только часть детей, без педагога. Вот тут-то мы поволновались! Хорошо, всем было сказано, что наша остановка – метро «Октябрьская». Молодцы ребята, запомнили. Когда мы с остальными подъехали – вздохнули с облегчением: все ждут. Спектакль был дневной.

В другой раз (и все последующие) ночевали в Калинине, в Москву приехали днём. Спектакль был вечерний, и мы решили погулять по Красной площади. К театру подошли в сумерках. Билеты контролёру подали «оптом», и нас, не считая, пропустили. Места оказались в разных рядах и даже на галёрке. Уследить за всеми было просто невозможно. В антрактах дети разбегались по этажам: кому надо в буфет, кому в туалет, кому подойти к сцене. В общем, когда мы вышли из театра, у дверей... ждет наш ученик Саша Михайлов. Простоял на улице 4 часа! Ужас! Меня трясло всю обратную дорогу, и до сих пор воспоминания об этом случае вызывают волнение и чувство вины.

А в третий раз вообще, и смех, и грех. Дело в том, что билеты всегда приобретали заранее, созваниваясь с театральной кассой. Нам предложили «Ивана Сусанина» Глинки на такое-то число. Командировали за билетами Е.А. Аксёнову, и она их привезла. Будучи абсолютно уверенными, что в билетах названные ранее дата и опера, мы отправились в Москву. Переночевали в Калинине, пошли в столовую позавтракать. Одна из учениц спрашивает: «Покажите хоть билеты-то, какие они?» (На руки детям билеты мы не отдавали, так как цены были иногда разные, в зависимости от места, а деньги собирали одинаково со всех, то есть стоимость всех билетов делили на количество детей.) Я подала билет и продолжаю есть. Девочка и говорит: «Так нам не сегодня надо в театр-то, а через три дня»... Никто не огорчился, поскольку появилась ещё одна возможность коллективного путешествия. Заказали ещё ночь в Доме колхозника на нужное число, а сами решили доехать до Клина за колбасой – непременный заказ родителей, – чтобы потом не искать её в Москве. Правда, напугали своим скорым возвращением домашних. А через три дня снова поехали и смотрели два «маленьких балета»: «Калина красная» и второй – по мотивам восточной сказки. Название, к сожалению, не помню. Вот так мы жили и росли.

Детская музыкальная школа с момента открытия стала играть положительную роль в культурной жизни города и района. Ни один концерт в РДК уже не проходил без участия педагогов, а позже и учащихся школы.

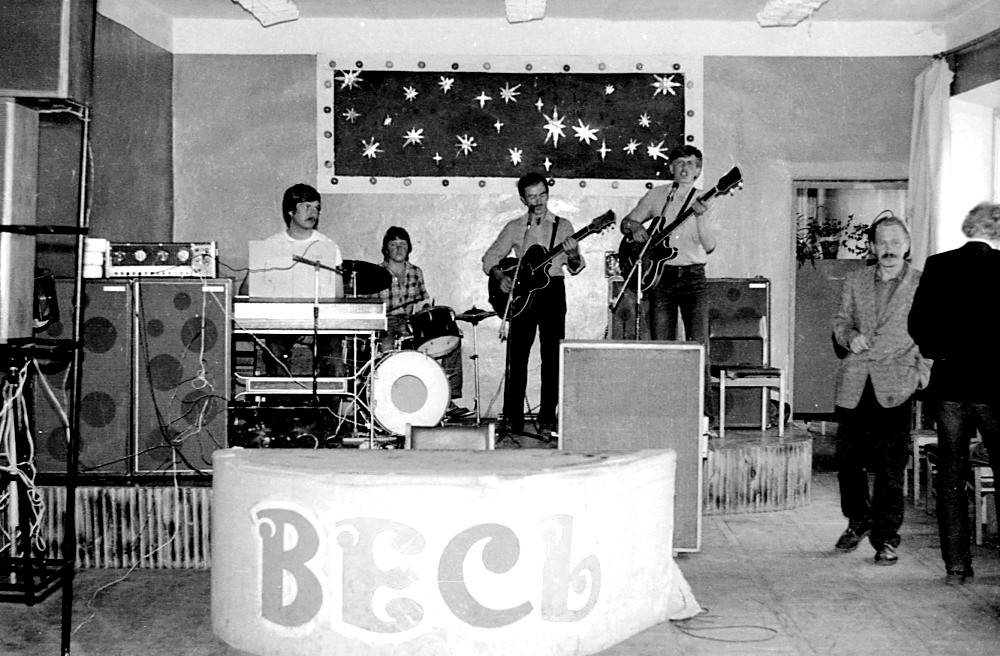

В первый же год Э.М. Разуваев создал из местной молодёжи вокально-инструментальный ансамбль «Весь», который пользовался большим успехом. Как баянист, он шефствовал над клубом ДОК-15, работая в нём с хором и солистами. На всех районных смотрах художественной самодеятельности (как взрослой, так и детской) в состав жюри постоянно приглашались педагоги (чаще директор), которые давали непредвзятую, квалифицированную оценку музыкальным номерам, и не только. А в период подготовки к смотрам ездили в сельские Дома культуры и школы, чтобы оказать на месте помощь в подборе репертуара, в разучивании песен, а если был инструмент, то проводили репетиции.

Так, Алла Анатольевна Омеличева (Малова) на протяжении многих лет шефствовала над Ивановским СДК, практически ведя там всю самодеятельность. Транспортом обеспечивал колхоз. Ивановцы всегда были победителями на районных смотрах.

Все праздничные концерты, особенно политические, в РДК открывались большим хором под управлением П.П. Петровой. К большому сожалению, собирался хор только в преддверии праздников или смотров. Мероприятие проходило – участники «разбегались». Работа, семья не позволяли им систематически посещать репетиции. Предпраздничные же спевки райком партии разрешал проводить в рабочее время, освобождая участников на два часа от работы.

ДМШ оказывала помощь в организации самодеятельности и другим учреждениям города. Два года, пока замполитом районного отдела внутренних дел был B.C. Ермошин, пел мужской хор при РОВД. В школе № 1 готовили к смотрам как ученический, так и учительский хоры. Для района музыкальная школа организовывала бесплатные курсы сельских баянистов; как правило, это были механизаторы, не освобождённые на период учёбы от основной работы. Результат курсов оказался плачевный. Руководители хозяйств наивно думали, что, посетив несколько уроков в году (чаще не получалось по вине «ученика»), парень должен заиграть. По этому поводу один районный руководитель (не буду называть фамилию, его уже нет) сказал: «Тракториста учат четыре месяца, ваша школа работает два года, а баянистов на селе так и нет...» Печально! Алла Анатольевна Малова также учила для подшефного Ивановского СДК баяниста – Виктора Михайлова. Он уже мог исполнять несложные песенки, частушки. Но обучение закончилось из-за проблем, связанных со здоровьем Виктора.

Но даже те немногие уроки оставили у деревенских парней добрые чувства к школе и учителям. Я поняла это спустя несколько лет. В советское время каждое предприятие и учреждение города обязано было «командировать» несколько человек (по графику) на заготовку кормов и уборку урожая. Не миновала эта участь и работников культуры, в том числе педагогов детской музыкальной школы. Кстати, коллективный труд на свежем воздухе нам очень нравился. Да и людей лучше узнаешь!

Тот день запомнился особенно, потому что было воскресенье, 31 августа – канун Дня знаний. По опыту предыдущих поездок мы знали, что из колхозов возвращаются не позднее 17 часов, значит, успеем подготовиться к завтрашнему празднику. Но сработал «закон подлости» – в назначенное время автобус не пришел. Я чувствовала свою ответственность за всё, что происходит с коллективом, независимо от того, где он – в стенах школы или вне её. А положение действительно было безвыходное: начинало темнеть, а мы, усталые и голодные, за 35 километров от города. По пути в Весьегонск в одной из деревень возле дома увидели маленький автобус. Постучали в окно. На вопрос «Чего надо?» рассказали о своей беде. «Подождите немного, сын только из бани пришел, попьет чаю, и вы с ним поговорите», – успокоила нас хозяйка. А дальше началась сказка. Вышел молодой парень и сказал: «Садитесь, сейчас заедем к председателю, спрошу разрешения у него и отвезу вас». Если бы можно было выразить словами наше состояние в тот момент! Конечно, все стали чуть ли не хором благодарить водителя. А он называет меня по имени-отчеству и говорит: «Разве я мог отказать Вам? Я никогда не забуду Ваши уроки и очень жалею, что не получилось поучиться подольше». Оказалось, это мой бывший «сельский баянист» Михаил Ординарцев. Как я разволновалась! Приятно было слышать такие теплые слова! А сейчас приятно вспоминать добрый поступок Михаила.

Выступления учащихся и педагогов ДШИ вызывали у зрителей большой интерес. Кроме ежегодных отчётных концертов, мы давали их на предприятиях города и на селе. Особенно дети любили выездные. В общеобразовательных школах города проводили лекции-концерты. Работали много, и было интересно...

(Надо сказать, к чести тогдашнего председателя городского Совета Инны Константиновны Швец, молодые специалисты всегда обеспечивались жильём. Обязательно находилась комнатка или в общежитии, или в коммунальной квартире).

Завершая повествование о 25-летнем периоде становления и развития школы, я с гордостью и удовлетворением отмечаю, что дело, начатое в 1965 году с «чистого листа», продолжается. И не просто продолжается, а развивается и совершенствуется. Сегодня школа, в которой обучается 117 детей, является одной из лучших школ области, а её педагогический коллектив состоит на 70% из своих выпускников.

Надеюсь, что «летопись» жизни Весьегонской детской школы искусств на этой странице не закончится...

Источники:

Петрова П.П. История Весьегонской детской музыкальной школы // Весьегонск. Краеведческий альманах. Выпуск III. / М., Филиал ФГУП "Военное издательство", 2009. С. 223 - 246.

Фото: краеведческие книги, статьи из газеты "Весьегонская жизнь", архив Петро Каменецкого.

Подготовила к публикации Елена Щепетова, библиограф центральной библиотеки.