Весьегонский уезд в годы революции и гражданской войны

Лето 1918 года стало для Тверской губернии, как и для всей Центральной России, периодом острого социально-экономического и политического напряжения. Продовольственный кризис, вызванный нехваткой продовольствия в городах и ожиданием нового урожая, привел к систематическому усилению реквизиционной политики. В сельской местности начали активно действовать продовольственные и реквизиционные отряды, а также комитеты бедноты (комбеды), в состав которых нередко входили маргинальные элементы, для которых экспроприация имущества у односельчан становилась приоритетной задачей.

В этот период в Тверской губернии наблюдался рост конфликтов и локальных выступлений, общее число которых исчислялось десятками. Однако сведения о многих из них сохранились лишь в виде фрагментарных упоминаний, поскольку уездные архивы 1918 года пострадали или были утрачены, а значительная часть событий не получила документального отражения.

Революционный опыт Весьегонского уезда: деятельность Александра Тодорского и Ивана Мокина

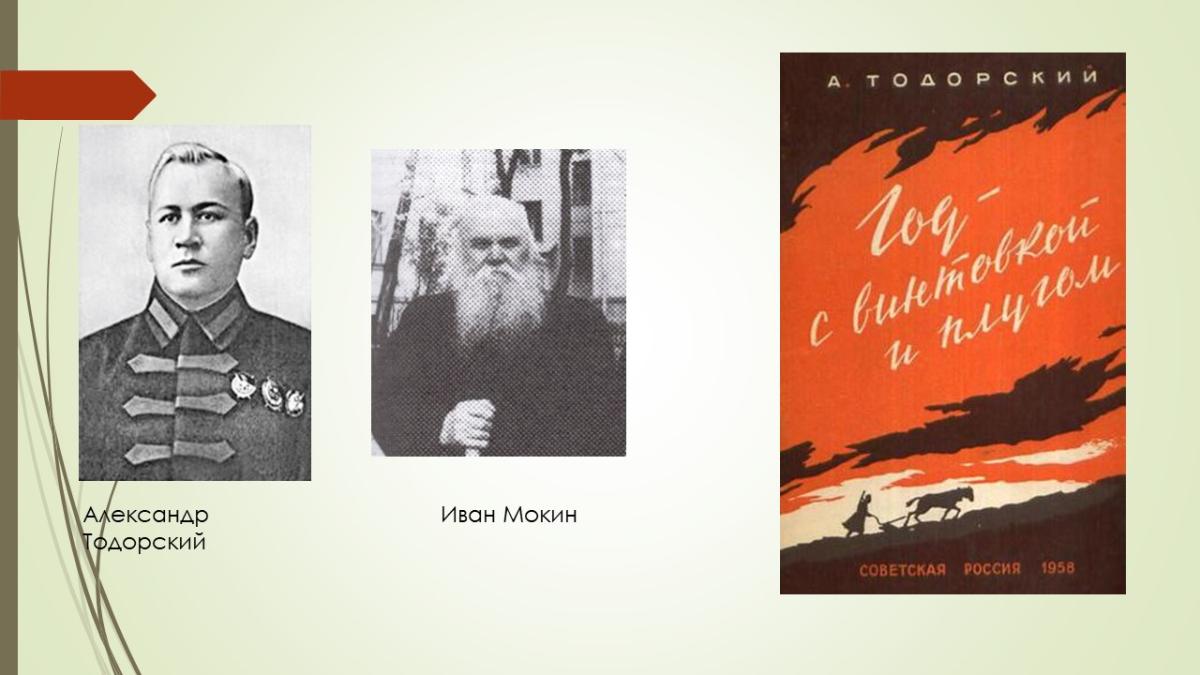

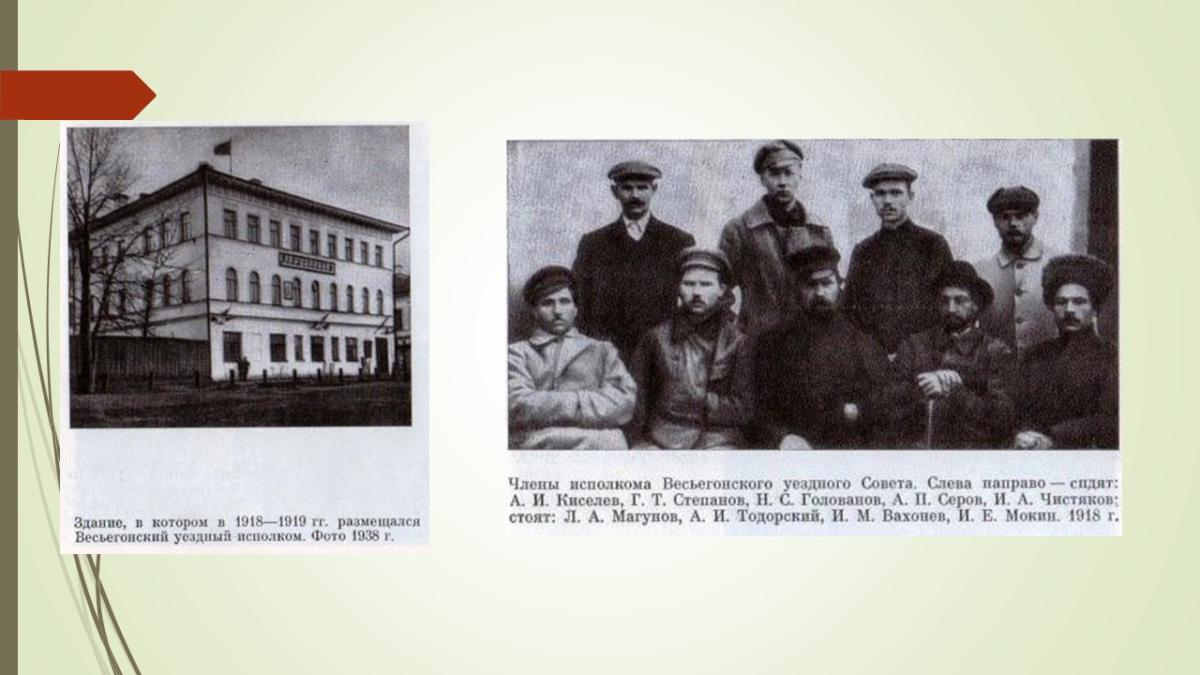

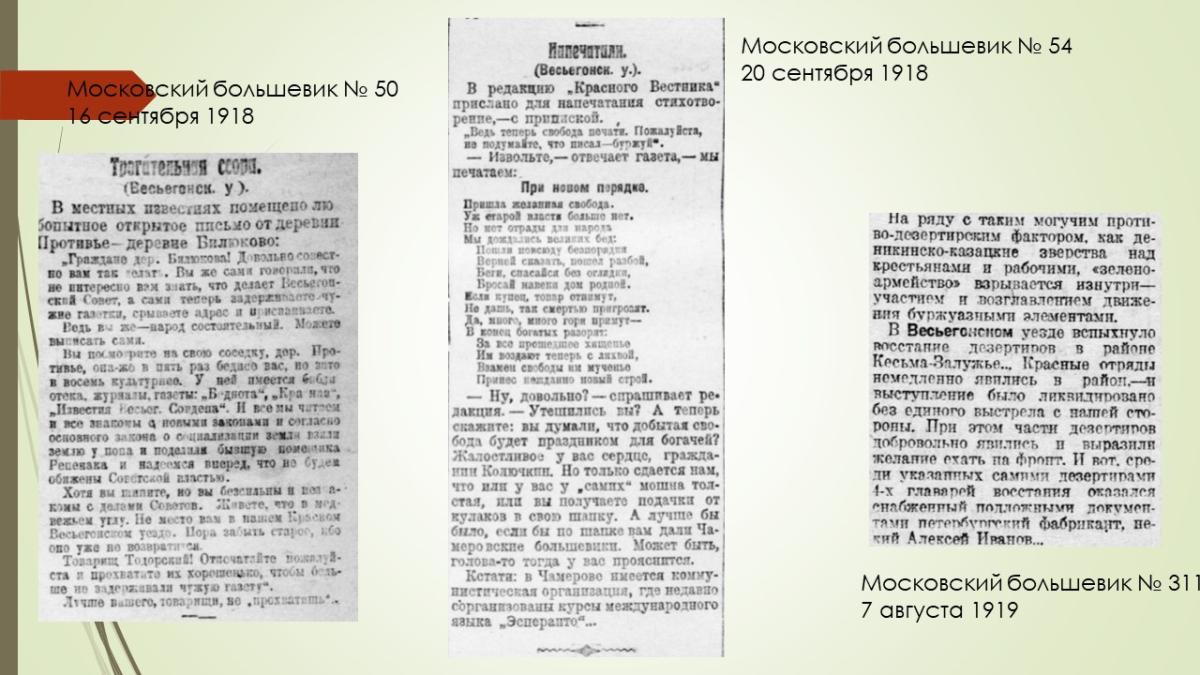

В историографии Тверской губернии особое место занимает деятельность так называемых «советских анархистов», рассматривавших Советскую власть как переходный этап к безгосударственному обществу, основанному на принципах анархо-коммунизма и анархо-синдикализма. Значительный вклад в изучение их роли внесли работы Александра Тодорского, члена Весьегонского уездного исполкома, председателя уездной ЧК и редактора газет «Известия Весьегонского уездного Совета» и «Красный Весьегонск». Его труды, созданные за несколько лет активной деятельности в Весьегонске, представляют собой ценный источник для анализа революционных процессов в регионе, особенно в контексте взаимодействия большевиков, левых эсеров и анархистов.

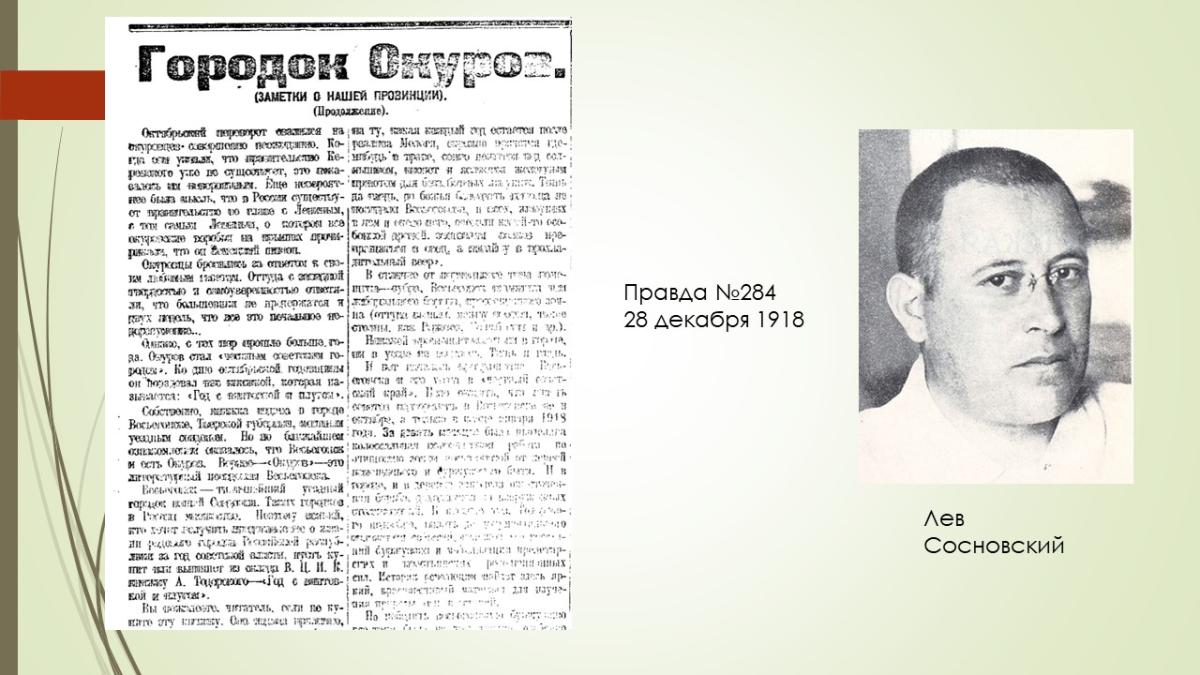

К первой годовщине Октябрьской революции Тодорский опубликовал книгу «Год – с винтовкой и плугом», высоко оцененную Владимиром Лениным. Данный труд не является историческим исследованием в строгом смысле, а представляет собой отчет Весьегонского уездного исполкома о первом годе строительства Советской власти в уезде. Несмотря на это, книга содержит элементы анализа и оценки деятельности революционных сил, что делает ее значимым источником для изучения раннего советского периода.

Александр Тодорский акцентирует внимание на единстве действий «левого блока», включавшего большевиков, левых эсеров и анархистов, которое позволило весной и летом 1918 года реализовать в Весьегонском уезде политику государственного капитализма, предвосхищавшую элементы новой экономической политики (НЭП). Ленин впоследствии ссылался на этот опыт как на позитивный пример при введении НЭПа на общегосударственном уровне. Особое внимание в книге уделено роли анархиста-индивидуалиста Ивана Мокина, возглавлявшего экономический блок уездного исполкома, и Долгирева, бывшего анархиста-коммуниста, перешедшего к левым эсерам. Тодорский высоко оценивает их вклад в укрепление советской власти на местном уровне, подчеркивая их организаторские способности и идейную приверженность революционным целям.

В 1919 году Тодорский в соавторстве с членом Весьегонского уездного исполкома Александром Киселевым опубликовал книгу «Черные страницы Весьегонской истории». Основываясь на воспоминаниях местных жителей, авторы воссоздали историю революционного движения в Макаровской волости в 1905-1906 годах, организатором которого выступил анархист Мокин. Работа представляет собой попытку документировать ранние этапы революционной активности в регионе, акцентируя внимание на роли анархистов в формировании протестных движений. В апреле 1921 года книга была подарена Ленину и вошла в его личную библиотеку, что подчеркивает ее значение в контексте революционной историографии.

Иван Мокин – одна из ключевых фигур революционного движения и раннего советского строительства в Весьегонском уезде. Будучи комиссаром труда, промышленности, торговли и обложения в первом составе Весьегонского уездного исполнительного комитета, Мокин сыграл значительную роль в реализации революционных преобразований на местном уровне. Его приверженность идеям анархизма-индивидуализма, участие в революционных событиях начала XX века и организаторская деятельность в период становления Советской власти делают его биографию важным источником для изучения революционных процессов в российской провинции.

В апреле 1917 года Иван Мокин был освобожден от военной службы по состоянию здоровья и вернулся в родную деревню. В конце того же года он стал организатором и руководителем Макаровского волостного Совета крестьянских депутатов – первого в Весьегонском уезде. В 1918 году он вошел в состав Весьегонского уездного исполнительного комитета, заняв посты комиссара труда, промышленности, торговли и чрезвычайного обложения. Его разносторонняя деятельность, включавшая выполнение множества поручений исполкома, принесла ему неофициальное прозвище «четырехэтажный комиссар» среди коллег.

Мокин сыграл ключевую роль в привлечении местных предпринимателей к советскому строительству, что было высоко оценено Лениным в статье «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов». В марте 1918 года он предложил идею вовлечения буржуазии в восстановление промышленности и торговли, что предвосхитило элементы новой экономической политики (НЭП). Его инициативы способствовали созданию в Весьегонске новой типографии, что позволило издавать уездные газеты и книги. Кроме того, при его участии в 1918-1919 годах были запущены кожевенный и лесопильный заводы, а в 1919 году открыт Весьегонский краеведческий музей по поручению уездного исполкома.

От листовок к вооруженному сопротивлению

В Весьегонском уезде в конце мая 1918 года, за две недели до известного Чамеровского восстания, распространялись листовки, призывавшие к свободной торговле, выборам в Учредительное собрание и противодействию учету хлеба. Под влиянием этой агитации 31 мая крестьяне Кесемской волости захватили местный совет, пытаясь организовать перевыборы. Они разослали повестки на собрание по окрестным деревням, однако местные большевики сумели разрядить обстановку, убедив собравшихся разойтись. Избранный председатель собрания, Данилушкин, был арестован и отправлен в Весьегонск. Уже 4 июня волостной совет принял резолюцию о немедленном учете хлеба, установив норму в 1 пуд на человека до нового урожая, а для лиц, не занятых физическим трудом, – 20 фунтов (примерно 260 граммов муки в день), что особенно сильно затронуло сельских учителей и детей.

В Весьегонском уезде также фиксировались случаи активного сопротивления продовольственным комиссиям и отрядам. Например, в деревне Нивицы крестьяне нескольких окрестных деревень, вооружившись, организовали отпор прибывшим для реквизиции хлеба комбедовцам и милиционеру. В ходе противостояния произошла перестрелка, к счастью, без жертв.

Значительно более трагичным оказался конфликт в Щербовской волости Весьегонского уезда, где зажиточный крестьянин по имени (или прозвищу) Шора стал объектом преследования со стороны местных коммунистов. Попытка его ареста вызвала массовый протест в деревне Нефедово: после набата крестьяне собрались, заявляя о готовности защищать односельчанина. Шора укрылся у родственников в соседней деревне, но был обнаружен. По решению собрания представителей Щербовской, Лукинской и Залужской волостей его расстрелял продовольственный отряд. Подобная казнь, осуществленная без санкции хотя бы местной Чрезвычайной комиссии (ЧК), являлась редкостью даже в условиях начавшегося красного террора.

Чамеровское восстание: причины, ход и последствия

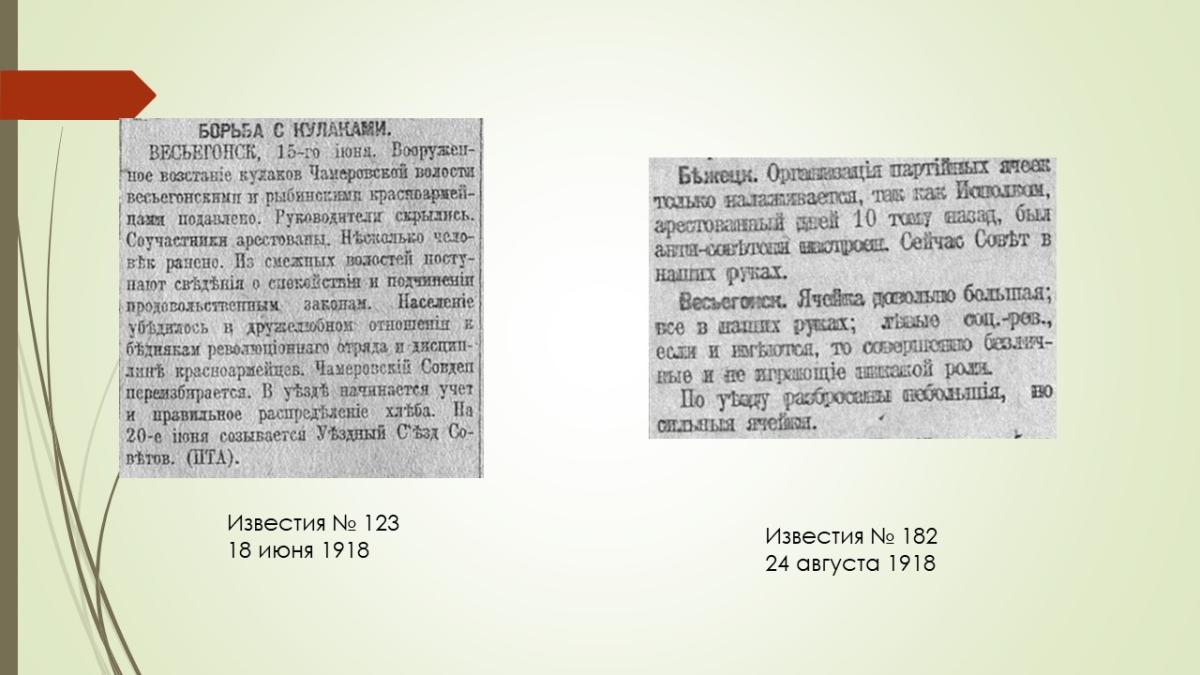

Чамеровское восстание, произошедшее в июне 1918 года в Весьегонском уезде, является одним из наиболее известных эпизодов крестьянского сопротивления в регионе. Значимость этого события во многом обусловлена его отражением в книге Александра Тодорского «Год – с винтовкой и плугом». Воспоминания Тодорского представляют восстание как реакцию зажиточных крестьян («кулаков») на действия советской власти, направленные на спасение голодающих.

Предпосылки и причины восстания

В начале июня 1918 года в Весьегонский уездный совет обратилась группа из 20–40 жителей деревень Еремейцево, Моисеевское и Горбачево Чамеровской волости (численность делегации варьируется в разных источниках). Согласно их заявлениям, они жаловались на голод и притеснения со стороны местных властей. Однако, вопреки этим утверждениям, в Чамеровской волости не наблюдалось острого продовольственного кризиса. Напротив, местный волостной совет, с согласия жителей, провел обследование запасов продовольствия и организовал сбор 10 фунтов муки с домохозяйств, имевших излишки, для поддержки малоимущих. Более того, в Чамеровской и соседней Мартыновской волостях была разрешена свободная торговля, что исключало дефицит продовольствия.

Делегацию возглавлял Николай Громов, фигура с криминальным прошлым, который требовал от уездного совета разрешения на реквизицию хлеба. Эти требования были подкреплены жалобами в газету «Беднота», в которых утверждалось, что уездные власти игнорируют бедствия голодающих, а зажиточные крестьяне отказываются делиться хлебом. В то же время другие источники указывают, что беднота получала продовольственную помощь, хотя и в ограниченных объемах, тогда как свободная торговля хлебом велась активно.

Формирование реквизиционного отряда и эскалация конфликта

9 июня 1918 года Весьегонский уездный совет, не проводя дополнительных проверок, выдал делегации винтовки, по десять патронов на человека, удостоверения реквизиционного отряда, а также направил в их поддержку шестерых красноармейцев и трех членов уездного совета: продовольственного комиссара Дмитриева, военного комиссара Вахонева и председателя уездной ЧК Чистякова. Согласно официальному решению, отряд должен был оставлять крестьянам по 30 фунтов продовольствия на человека (включая муку, крупы и картофель), не предусматривая сохранение семенного фонда. За реквизированное зерно предлагалась компенсация по 40 рублей за пуд, что было значительно ниже рыночных цен (в 3-5 раз). Позднее уездные власти отрицали факт принятия такого решения, которое современные исследователи характеризуют как крайне суровое.

Действия реквизиционного отряда вызвали массовое недовольство. Отряд изымал даже семенной хлеб, оставляя крестьянам минимальные нормы продовольствия, а в ряде случаев допускал откровенные грабежи, включая изъятие личных вещей, таких как серьги у крестьянок. Это спровоцировало возмущение, и 11 июня волостной совет назначил общее собрание для обсуждения ситуации. Продовольственный комиссар Дмитриев отказался присутствовать, заявив, что не намерен вести переговоры с «кучкой кулаков». В ответ около трех тысяч крестьян направились в деревню Чурилово, где находился отряд. Увидев масштабы протеста, красноармейцы, советские работники и члены делегации бежали в Весьегонск, бросив реквизированное имущество. Согласно некоторым источникам, часть членов отряда была задержана крестьянами.

Организация восстания и его подавление

Крестьяне, вдохновленные успехом, приняли воззвание, которое за два дня распространилось по деревням и селам уезда. В документе выражалось возмущение действиями уездной власти, проводившей повальные реквизиции в нарушение декретов. Жителям предлагалось собраться 13 июня у деревни Суково Телятинской волости для избрания новой власти, пользующейся доверием народа, поскольку действующие органы обвинялись в грабеже и разорении крестьянских хозяйств.

Уездный исполком отреагировал на события телеграммой, утверждая, что реквизиции проводились законно, а крестьянам оставляли по одному пуду муки на человека, но их действия были сорваны «вооруженной кучкой кулаков». 13 июня из Весьегонска и Рыбинска в волость были направлены отряды красноармейцев под руководством Дмитриева и чекиста Долгирева (впоследствии главы губернской ЧК). Крестьяне попытались вести переговоры, отправив двух делегатов, но один из них был арестован и избит, а второй сумел бежать. Это стало толчком к началу вооруженного сопротивления.

Во главе повстанцев встали бывшие офицеры Павел Максаков и волостной военный комиссар Борис Приселков, при поддержке Василия и Александра Калявиных, Ивана Загребина и Ивана Белякова. Из жителей волости, обладавших оружием, был сформирован отряд, участие в котором было добровольным, хотя в ряде случаев оружие распределялось принудительно под угрозой расстрела. Повстанцы захватили винтовки из волостного совета и направили гонцов в соседние волости, но поддержку оказали лишь жители Мартыновской волости, прибывшие уже после подавления восстания.

Приселков повел отряд к пристани Ламь, где высадились красноармейцы. Повстанцы, насчитывавшие около 30 вооруженных человек при общей численности толпы в несколько тысяч, не имели военной подготовки. При первых же выстрелах красноармейцев, использовавших винтовки и пулеметы, повстанцы рассеялись. По разным данным, от 5 до 11 человек получили ранения. Утверждения о том, что повстанцы открыли огонь первыми, не подтверждаются документами и основаны исключительно на воспоминаниях. Отряды красноармейцев вошли в Чамерово, задержав лишь Александра Калявина, который был вскоре расстрелян.

Последствия и итоги

После подавления восстания волостной совет был немедленно переизбран, на волость наложен чрезвычайный налог в 50 тысяч рублей, а для учета и реквизиции хлеба создана чрезвычайная комиссия. Примечательно, что в ответ на запрос из Весьегонска о положении дел волостной совет охарактеризовал действия властей как «бандитизм». В результате протестов крестьяне добились увеличения нормы оставляемого продовольствия с 30 до 45 фунтов ржи и овса на человека до нового урожая. 15-16 июня красноармейские отряды покинули волость.

В участии в восстании были обвинены 55 человек, но в апреле и июле 1919 года все они, за исключением скрывшихся лидеров, были амнистированы. События в Чамеровской волости подчеркивают эффективность действий местных властей, которые, несмотря на условия гражданской войны, решали проблемы голода, когда действовали в интересах населения.

Ситуация в Макаровской волости

Аналогичные проблемы наблюдались и в других волостях Весьегонского уезда. В Макаровской волости после сбора продразверстки и чрезвычайного революционного налога члены местного исполкома присваивали часть собранного имущества. 22 апреля 1918 года толпа численностью от 300 до 1000 человек (по разным источникам) потребовала возврата реквизированного, а также переизбрания или роспуска исполкома. Некоторые участники угрожали расправой над его членами. Местные власти бежали и обратились за помощью в уезд. В тот же день отряд милиции восстановил их власть, но одновременно из уезда была направлена ревизионная комиссия. По итогам ее работы 29 апреля исполком был отправлен в отставку. Сведения о наказании виновных или участников выступления отсутствуют, хотя Весьегонская следственная комиссия проводила расследование. Под влиянием этих событий в селе Большое Овсянниково жители отобрали хлеб у коммунистов и избили некоторых из них.

Лидеры крестьянских и зеленых восстаний: идеология и роль Василия Калявина-Вещего

Крестьянские и зеленые восстания в Тверской губернии в 1918-1919 годах представляют собой значимый эпизод в истории ранней советской власти, отражая сложные взаимоотношения между крестьянством и большевистским режимом. Лидерами большинства этих выступлений, как правило, становились бывшие младшие офицеры, обладавшие военным опытом и организаторскими навыками. Однако скудость источников затрудняет реконструкцию их идеологических воззрений и отношения к советской власти в целом, ограничивая анализ их реакцией на конкретные меры, такие как призыв в армию или продразверстка. В большинстве случаев идеология повстанцев формировалась спонтанно, за короткий период (от нескольких дней до двух-трех месяцев), и выражалась в простых лозунгах, таких как «Долой войну» или «Бей коммунистов», отражавших общие настроения крестьянства. Личности лидеров также остаются малоизученными, поскольку после подавления восстаний их редко удавалось задержать.

Особый интерес представляет фигура Василия Калявина-Вещего, организатора антисоветской группы в Мартыновской волости, расположенной на границе с Ярославской губернией, по соседству с Чамеровской и Кесемской волостями. Деятельность Калявина в период зеленых восстаний (середина июня – середина июля 1919 года) занимает промежуточное положение между крестьянскими выступлениями 1918 года, зелеными движениями и политическим бандитизмом 1921-1922 годов. Уникальность этой фигуры обусловлена наличием архивных материалов, содержащих дневники, черновики воззваний, письма в органы власти, протоколы допросов и другие документы. Эти источники позволяют проследить эволюцию антисоветских взглядов Калявина, изначально симпатизирующего социалистическим идеям, и оценить восприятие его идей крестьянской средой.

Биография и мировоззрение Василия Калявина

Василий Данилович Калявин (1882-1920), известный под псевдонимом Вещий, происходил из семьи крестьян-середняков Мартыновской волости. В 1919 году ему было 37 лет, он имел жену, четверых детей и скромное хозяйство (изба, двор, две коровы). Его образование ограничивалось земской школой, однако он проявил себя как активный участник общественной жизни. В молодости Калявин работал отходником на заводах Петрограда, где в 1905 году участвовал в революционных событиях. В 1907-1908 годах он служил урядником в полиции Антоновской волости Весьегонского уезда, а затем писарем у волостного старшины в Мартыновской волости. В 1911 году начал публиковаться в петербургских газетах («Русь», «Молния», «Обрыв»), используя псевдоним Вещий.

В период Февральской революции 1917 года Калявин активно участвовал в революционных событиях в Петрограде, распространял прокламации и был арестован за агитацию среди казаков. Изначально он симпатизировал большевикам, участвуя в сборе средств для освобождения арестованных членов партии. Однако вскоре он разочаровался в новой власти, обвиняя ее представителей в корысти и отходе от идей социализма. Вернувшись в Мартыновскую волость с револьвером, винтовками и патронами, он столкнулся с произволом местных большевиков, проводивших обыски и изъятия без описи имущества.

Антисоветская деятельность и формирование группы

В июне 1918 года Калявин и его брат Александр возглавили собрание в Мартыновской волости, где крестьяне выступили за свободу торговли и отмену продовольственного налога, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны уездных властей. После подавления Чамеровского восстания в соседней волости, в котором участвовал Александр Калявин (впоследствии расстрелянный), Василий 2 июля бежал в Петроград, опасаясь ареста. Осенью 1918 года, вернувшись в Мартыново, он обнаружил, что его семья подверглась реквизициям, что окончательно укрепило его антисоветские убеждения.

В январе 1919 года, после доноса из Мартынова, Калявин вернулся в волость и начал антисоветскую агитацию, распространяя прокламации и оппозиционные газеты. К весне вокруг него сформировалась группа, однако ее участники, за исключением Калявина, не разделяли политических мотивов, руководствуясь прагматическими целями.

16 июля 1919 года группа захватила Мартыновский волисполком, вывесив плакат с лозунгом «Долой советы, да здравствует Учредительное собрание!». Однако уже на следующий день отряды Весьегонского военкомата и губернской милиции подавили выступление. В ходе столкновений были убиты трое участников группы, а Калявин получил тяжелое ранение в ногу. Скрываясь в лесу, он получал помощь от родственников и знакомых, а в августе уехал в Петроград для лечения.

Взгляды Калявина и их восприятие

Мировоззрение Калявина сочетали в себе примитивный социализм, христианские ценности и крестьянское представления о справедливости. Его взгляды формировались под влиянием подпольной литературы и прессы, а также работ Ленина и Троцкого. Он выступал за «справедливую» власть, которая должна обеспечивать равенство и благосостояние народа. Основные претензии Калявина к большевикам сводились к их корыстным мотивам, грабежам и произволу. Он осуждал реквизиции, считая, что конфискованное имущество присваивается коммунистами, а не распределяется среди бедных.

В своих дневниках и письмах Калявин подчеркивал, что борется не против власти как таковой, а против «тирании» и «насилия». Его идеалы включали нравственные принципы, основанные на христианстве, и веру в народовластие, о чем свидетельствует лозунг об Учредительном собрании. Однако его взгляды не находили широкой поддержки среди крестьян, чье мышление оставалось прагматичным и конкретным. Калявин выражал разочарование в отсутствии идейной поддержки со стороны земляков, что подчеркивает чуждость его книжного социализма сельской среде.

Калявин также разделял антисемитские стереотипы, обвиняя еврейское руководство большевиков в стремлении к мировому господству, хотя эти обвинения не распространялись на местных коммунистов. Говоря же о его религиозности, то она проявлялась в дневниковых ссылках на Библию, а также в посещении исповеди в монастыре «Камень».

Преследование и сдача властям

Весной 1920 года Калявин вернулся в Мартыновскую волость, скрываясь в лесной землянке и доме семьи Крыловых. Несмотря на активное преследование со стороны ЧК, его местонахождение оставалось неизвестным благодаря поддержке местных жителей. В мае года чекисты установили наблюдение за его домом и арестовали ряд родственников и знакомых как заложников. 17 мая Калявин избежал задержания, воспользовавшись потайным ходом в доме Крыловых. В условиях усиления репрессий и отказа крестьян в поддержке он впал в депрессию, рассматривая возможность самоубийства, но отказался от нее по религиозным убеждениям.

1 июня 1920 года Калявин направил в Краснохолмскую следственную комиссию заявление о раскаянии, выразив готовность сдаться при условии сохранения жизни и свободы. 16 июня он явился в Мартыновский волисполком, сдав оружие. Однако 21 июня, во время выезда на место хранения оружия, он попытался бежать и был убит. Его тело было доставлено в Красный Холм. В декабре 1920 года участники группы и их пособники были осуждены, но большинство получили амнистию в начале 1920-х годов.

Заключение

Лето 1918 года и все последующие события в Весьегонском уезде Тверской губернии отражают сложный и многогранный процесс становления Советской власти в условиях острого социально-экономического кризиса и гражданской войны. Продовольственные реквизиции, вызванные необходимостью снабжения городов и армии, породили массовое недовольство крестьян, которое вылилось в локальные восстания, особенно Чамеровское. Эти события подчеркивают глубокий разрыв между целями большевистской политики и интересами сельского населения, для которого реквизиции и налоги зачастую воспринимались как грабеж.

Деятельность таких фигур, как Александр Тодорский и Иван Мокин, демонстрирует попытки местных революционеров адаптировать советскую идеологию к условиям провинции, сочетая элементы анархизма, социализма и практического управления. Их работы и организаторская деятельность, высоко оцененные Лениным, внесли значительный вклад в укрепление Советской власти в Весьегонском уезде, а также в формирование исторической памяти о революционных процессах. В то же время фигура Василия Калявина-Вещего иллюстрирует трагедию крестьянских лидеров, чьи идеалы, сформированные под влиянием социалистических идей и личного опыта, сталкивались с прагматизмом крестьянской среды и репрессивной политикой государства.

Чамеровское восстание и другие эпизоды крестьянского сопротивления в Весьегонском уезде подчеркивают сложность переходного периода, когда идеологический энтузиазм революционеров сталкивался с практическими трудностями управления и сопротивлением населения. Эти события, несмотря на их локальный характер, являются важной частью истории ранней Советской власти, отражая как достижения, так и трагические издержки революционных преобразований.

Список использованных источников и литературы:

1. История Тверского края: Учеб. пособие / М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации, Упр. нар. образования Администрации Твер. обл.; Под общ. ред. В. М. Воробьева. – Тверь: Агентство культур. инициатив Созвездие, 1996. – 205 с.

2. Ларин Г. А. Весьегония: словарь-справочник. – Москва: Ключ-С, 2010. – 450 с.

3. Посадский А. В. Зеленое движение в Гражданской войне в России: крестьянский фронт между красными и белыми, 1918-1922 гг. – Москва: Центрполиграф, 2018. – 318 c.

4. Соколов К. И. Пламя над Волгой. Крестьянские восстания и выступления в Тверской губернии в конце 1917-1922 гг. – Москва: Центрполиграф, 2017. – 254 c.

5. Суворов В. П. Анархизм в Тверской губернии: вторая половина XIXв. – 1918 г. Автореф. дис. Твер. гос. ун-т, каф. отеч. истории – Тверь, 2004. – 23 с.

6. Тодорский А. И. Год – с винтовкой и плугом. – Весьегонск: Весьегонский уездный исполнительный ком., 1918. – 79 с.

Подготовил Фёдор Кривцов, студент магистратуры исторического факультета

Российского гуманитарного университета (г. Москва)