Маклаковы (Моклоковы), Масловы

Опубликовано вт, 17/09/2024 - 08:57 пользователем admin

Доброго утра, наши дорогие читатели!

Сегодня мы расскажем вам еще о двух дворянских семьях Весьегонского уезда - Маклаковых (Моклоковых) и Масловых.

Маклаковы (Моклоковы)

В «Генеалогии...» М. Чернявского отсуствует бежецкая, а, значит, и весьегонская ветвь этого дворянского рода. Между тем она появилась в Бежецком уезде даже раньше ржевской и осташковской ветвей.

Уже в 1586 г. Денисий Дмитриевич Маклаков продал князю П.И. Хворостинину сельцо Приворот с деревнями.

В «десятнях» 1622 г. зафиксированы Посник Иванович Моклоков (137; № 18) и Богдан Васильевич Моклоков (137; № 34). В 1646 г. Богдан Васильевич присутствовал среди самых крупных землевладельцев Есеницкого стана. Ему принадлежали на правах поместий сельцо Лошицы и д. Левково. Целая группа деревень вокруг сельца Телятино принадлежала тогда же Богдану Кузьмичу Моклокову. Через Екатерину Семёновну урождённую Моклокову имение это перешло к князьям Ухтомским.

Владели Моклоковы поместьями и в Велетовском стане Угличского уезда: Богдану Нерыковичу в 1628 г. принадлежала д. Максимово, пустоши Пантелеево и Брюково.

К нач. XIX в. представителей этого рода среди весьегонских землевладельцев уже не было.

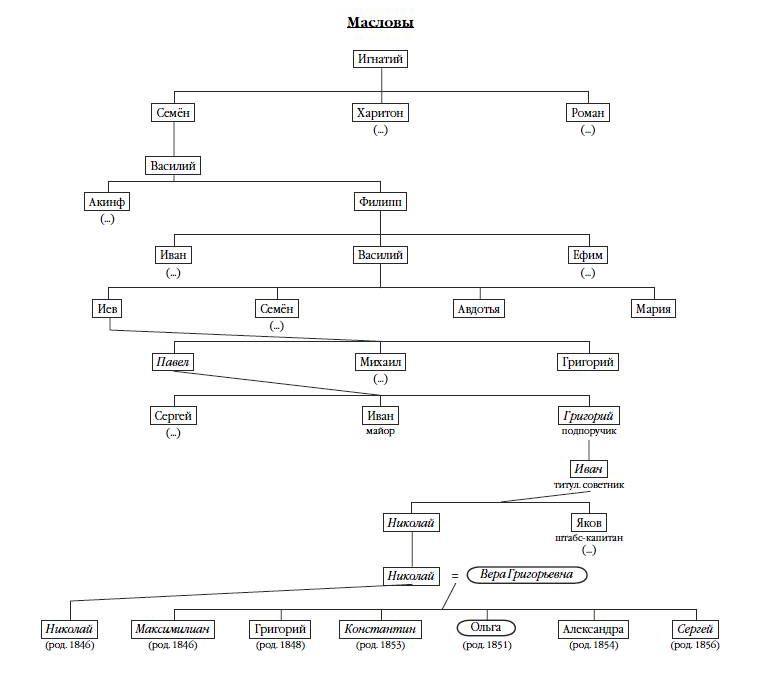

Масловы

«В щите, имеющем голубое поле, изображён Воин, одетый в серебреныя латы, терзающий челюсти Льва, золотом означенного. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нём Короною и тремя строусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложенный золотом.» (См. изображение вверху)

Дворянский род Масловых ведёт начало от приехавшего из Литвы на службу к великому князю Василию Ивановичу Анцифора Маслова, пожалованного князем в 1519 г. вотчинами.

В Бежецкой десятне 1622 г. среди городовых дворян значится Маслов Филипп Васильевич, «...а за ним шесть крестьянинов, да четырнадцать бобылей (для нач. XVII в. это много. — Г.Л.), и на государеве де службе ему без государева жалованья быть на меринке, в саадаке да в сабле, а з государевым жалованьем, с своим окладом, будет на обышном коне» (137; 71).

Первым документально подтверждённым представителем этого рода на весьегонской земле стал правнук Филиппа Васильевича — Павел Иевович, утвердившийся в сельце Дорофеево в 1750-е гг.

По прямой линии сельцо это вместе с несколькими деревнями передавалось в течение полутора сотен лет от одного поколения Масловых к другому. Последними его владельцами в 1890-х гг. были четверо братьев Масловых: Сергей, Максимилиан, Константин, Николай Николаевичи.

Наиболее ярким и известным представителем этого рода стал Николай Николаевич Маслов (младший) (см. «Деятели...»), а его прапрадед Григорий Павлович стал одним из главных героев документального рассказа историка-писателя XIX в. С.Н. Шубинского «Подпоручик Федосеев».

Ниже излагается сюжет этого рассказа.

30 декабря 1797 г. дворянский заседатель Весьегонского нижнего суда подпоручик Маслов (Григорий Павлович. — Г.Л.), объезжая округ, приехал в сельцо Чудиново, намереваясь заночевать у приятеля-помещика. Поздно вечером к нему явился приказчик из соседней усадьбы и сказал, что накануне через с. Макарово проезжал офицер с сопровождавшим его солдатом. Офицер этот, между прочим, заявил, что он и ещё целый полк офицеров по высочайшему повелению посланы во все города для переписи крепостных крестьян: сколько их у каждого помещика, какой платят оброк и т.д. А главное, всё это нужно потому, что скоро все помещичьи крестьяне будут освобождены и станут государственными. Слова эти привели макаровских мужиков в «немалое смятение». Собрав всю нужную информацию, офицер вместе с солдатом выехали в Перемут.

Этот рассказ привёл поручика Маслова в смятение не меньшее, чем макаровских крестьян, и он проявил невиданную для русского чиновника прыть. Забыв о ночлеге, но вспомнив о должностных обязанностях, Маслов ночью отправился в Перемут, где узнал, что накануне офицер проехал на Весьегонск. Маслов пустился по его следу и начал отыскивать подозрительного офицера по постоялым дворам. На одном из них ему сказали, что офицер уехал в Череповецкий уезд, а солдат всё ещё на постоялом дворе.

Солдата арестовали. Он сказался сержантом Оренбургского полка Трейдена Осипом Степановым. При обыске нашли две подорожные: одну на него, вторую — на подпоручика того же полка Ивана Федосеева. Сержанта — в острог, Маслов — в погоню, теперь в Череповецкий уезд.

Проезжая поздним вечером через д. Пленишник, дворянский заседатель заметил у одной избы лошадь в санях, которая была заложена, чтобы везти какого-то офицера. Маслов быстро собрал «сторонних людей» (надо полагать понятых) и зашёл в избу, где увидел молодого человека, дружелюбно разговаривавшего с крестьянами.

— Кто такой?

— Тебе какая надобность?

Дальнейшие события развивались по традиционному сценарию. Маслов потребовал документы, офицер обругал его «с великим азартом и неучтивостью». Пришлось применять силу. Офицер защищался, оборвал у Маслова обшлага на рукавах кафтана, но «был смят командою» и подвергнут обыску. В карманах были обнаружены бумаги примерно такого содержания:

Устюженского уезда у помещика Батюшкова 1000 душ. Оброку с каждого — 12 руб. У помещика Досадина 309 душ, оброку — по 25 руб. У помещицы Нелидовой 1000 душ, с каждой души по 37 руб. У помещика Куликова все крестьяне в побеге, «разогнаты» помещиком. У помещицы Толстой оброку по 10 руб. с души. У помещиков Пенских (Перских (?) — Г.Л.) все крестьяне в дворовой работе.

По Ярославской дороге. Крестьяне большой д. Овсяниково (относились к разряду государственных. — Г.Л.) притесняются помещиками, живущими по соседству с оной, сенными покосами и отнятием просёлочной дороги, по которой запрещают ездить и требуют ежегодно по 50 человек для работы, травят скотом сенные дачи. Весьегонского уезда помещика Похвиснева 76 душ — по 10 руб.; у помещицы Постниковой 19 душ — по 5 руб. и т.д. Подписаны бумаги коллежским асессором Борисом Елисеевичем Новицким.

Запечатав эти записки при свидетелях, Маслов посадил арестованного в сани и привёз в Весьегонск, в нижний суд, где тот был допрошен уже по полной программе и изложил свою историю.

Иван Дмитриевич Федосеев, 26 лет от роду, из обер-офицерских детей, в 1786 г. был определён на службу копиистом (переписчиком) в Казённую палату Тобольского наместничества. В 1792 г. переведён в Санкт-Петербург в первый морской батальон сержантом, откуда по нездоровью уволен в отставку с награждением чином подпоручика. Через год вновь подал прошение о службе и был назначен в полк Трейдена в Оренбургский гарнизон. Ссылаясь на крайнюю бедность, просил коллегию выдать прогоны (деньги для проезда), но получил отказ. С сержантом Степановым, получившим назначение в тот же полк, решил отправиться в Оренбург... пешком (!). Дойдя до Устюжны, оказался без копейки и решился на отчаянный шаг — явился к городничему и упросил дать подводу до ближайшего селения.

Далее родилась идея представиться важным чиновником, выполняющим государево поручение, и, переписав крестьян в очередной деревне, требовать у помещика или управляющего подводу до следующей, в надежде таким образом добраться до Оренбурга.

Маслов допросил помещиков и управляющих по пути следования самозванца — всё подтвердилось, а помещица из сельца Старое Марья Васильевна Саванчеева даже призналась, что приглашала офицера вместе с Новицким «на домашнее пиво» и приглашение было с энтузиазмом принято.

Весьегонский нижний суд, конечно, не мог вынести решения по столь важному делу и представил его для заключения в Петербургскую уголовную палату, а та передала его в Сенат. Сенат счёл преступления несчастного подпоручика достойными смертной казни, о чём и доложил императору.

Наконец, было принято решение лишить подпоручика Федосеева дворянского звания, дать ему 25 ударов кнутом и отправить на каторжные работы в Нерчинский край. Сержанту Осипу Степанову за недонесение дать 25 ударов кнутом, вырвать ноздри, заклеймить и отправить в кандалах на каторгу (158; 460–470).

Чем не сюжет для гоголевского «Ревизора»?

А что же один из главных героев — подпоручик и весьегонский помещик Маслов? Наверное, был поощрён, но вскоре умер. Имение его (земли и крепостные крестьяне в дд. Тимофеево, Стрекачёво, Суховерхово, с. Лошицы и усадьба в сельце Дорофеево) перешло к сыну, титулярному советнику Ивану Григорьевичу, затем к внуку Николаю Ивановичу, к правнуку Николаю Николаевичу. О четырёх братьях, владевших родовым имением в конце века, выше уже сказано.

Источник:

Ларин Г.А. Весьегония : словарь-справ. / Геннадий Ларин. — М.: ИД «Ключ-С», 2010.

Продолжение следует.

См. также

Елена Щепетова, библиограф центральной библиотеки